|

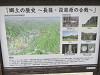

ここは新東名の長篠設楽ヶ原PA

|

|

|

今日は長篠・設楽ヶ原の戦いの舞台巡る

|

|

|

織田・徳川連合軍vs武田の騎馬軍団 勝利したの馬防柵で騎馬隊を防ぎ、3段構えの3千丁の鉄砲、は有名な話しですね

|

|

|

PAから見る設楽ヶ原 左の山は茶臼山で信長が本陣を構えた山

|

|

|

長篠城址にある史跡保存館

|

|

|

長篠城主・奥平家が使った血染めの陣太鼓

|

|

|

捕まった鳥居強右衛門

|

|

|

長篠の戦の鉄砲 銃身がまちまちである

|

|

|

長篠城

|

|

|

史跡保存館 設楽原歴史資料館とセットで入館は400円

|

|

|

史跡保存館のすぐ前が本丸跡

|

|

|

本丸入口に立つ大きな城址碑

|

|

|

国道151号に接して城址があるので、険しい山城には見えない

|

|

|

本丸周りの内堀 かなり深い

|

|

|

本丸奥は寒狭川と宇連川で天然の堀となっている

|

|

|

築城は今川氏、義元死後徳川氏、信玄の三河進行で武田氏、信玄死後家康は奪還して奥平氏が城主 何ともまあ城主が入れ替わっている

|

|

|

本丸北側の大きな土塁

|

|

|

土塁の上にある城址の石碑

|

|

|

土塁の下の深い内堀

|

|

|

何かよく分からない碑

|

|

|

本丸の南東にある鳶ヶ巣山 武田勝頼はここに本陣を構えた

|

|

|

今はJR飯田線が走るが、本丸と宇連川の間の廓

|

|

|

鳥居強右衛門は何処から脱出したのだろうか? 時代劇で川沿いを走る強右衛門を見た覚えがある

|

|

|

広い本丸は中々気持良い

|

|

|

武田の5つの砦 山と砦を一致させれない

|

|

|

後で鳥居強右衛門の磔場所を見に行く予定

|

|

|

正面から入った時は険しさを感じられなかったが、寒狭川と宇連川がある南側はとっても険しい 勝頼も簡単に攻略出来なかったのが分かる

|

|

|

大きな本丸跡の碑

|

|

|

鳶ヶ巣山砦

|

|

|

場所が分からずかなり迷って着く 狭い山道を走って、金刀比羅神社の所にPがある

|

|

|

決戦の舞台は設楽ヶ原と思うが、ここでも激戦があったようだ

|

|

|

長篠城之役鳶ヶ巣陣戦没将士之墓

|

|

|

長篠の戦い当時にあった杉だが昭和12年枯死した、と書かれている

|

|

|

鳶ヶ巣山砦は武田の5つの砦の一つ 中でもここが主力の砦だったように思えた

|

|

|

次へ移動中この看板を見つけ立寄る

|

|

|

寒狭川と宇連川に挟まれた長篠城が見れた 険しい川岸も見られ要害の長篠城を実感する

|

|

|

鳥居強右衛門磔の場所

|

|

|

長篠城とは寒狭川を挟んだ所で、大声で叫んだら長篠城に聞えると思うが

|

|

|

長篠城も磔場所も、現在は木々で覆われ全く見通せない

|

|

|

大通寺山陣所

|

|

|

大通寺の裏の山に、武田の武将・馬場信房が陣を構えた

|

|

|

|

堂々とした大通寺の本堂 大通寺は長篠城と目と鼻の先の近さ

|

|

|

大通寺の直ぐ裏にある盃井

|

|

|

勝頼は決戦を決断するが、これを嘆き悲しんだ4武将、馬場信房・山縣昌景・内藤昌豊・土屋昌次は、敗戦を覚悟し別れの杯を酌み交わした

|

|

|

|

盃井より山へ上がると大通寺山陣所跡 武田の陣所を巡る史跡探訪コースが整備されている

|

|

|

5月19日の軍議で決戦が決定 そして決戦は5月21日に行われる

|

|

|

史跡探訪の道は次の天神山陣所へ続いている 自分は戻って車で移動する

|

|

|

天神山陣所

|

|

|

信玄の弟の記載があるが誰なんだろう? 信繁と言う弟がいたが彼は川中島で死んだはず

|

|

|

荏柄天神社の境内に、2000人もの部隊の陣所がつくられる

|

|

|

|

医王寺山勝頼陣所

|

|

|

医王寺の裏山に物見櫓が見える

|

|

|

武田勝頼はここに本陣を置いた

|

|

|

勝頼の設楽原出撃を諌めたアシが、勝頼の勘気にあって切りつけられ片葉になったという

|

|

|

本堂前に、大きくて立派な武田勝頼公本陣趾の石碑が立つ

|

|

|

仁王様が仁王門から出たのか? 本堂前に立っている

|

|

|

山頂の物見櫓まで10分とあるので登る

|

|

|

一気に登る丸太段 結構息切れした

|

|

|

時間を測ると9分で登れた

|

|

|

|

勝頼は4月下旬に甲斐を出発して、5月19日までここに陣をしいた 短期間にちゃんとした曲輪や堀が出来ている

|

|

|

早々に物見櫓に上がる

|

|

|

|

長篠城の北は、大通寺山・天神山・医王寺山の陣地、南は鳶ヶ巣砦等の5つの砦 完全に包囲されている

|

|

|

長篠城の包囲が手に取るように見れる 城址巡りはこれで終わり 次に設楽ヶ原の史跡を巡る

|

|

|

馬場美濃守信房の墓

|

|

|

大通寺山陣所の大将の馬場信房、決戦で敗れしんがりを果たしてここで戦死する

|

|

|

設楽ヶ原の決戦場より少し離れた所にあり、しんがりを果たしたのが分かる

|

|

|

武田勝頼戦地本陣跡(清井田)

|

|

|

勝頼は決戦の為、医王寺山の本陣をここ清井田に移す

|

|

|

清井田は長篠城に近く、まだ設楽ヶ原から離れている

|

|

|

武田勝頼観戦地(才ノ神本陣)

|

|

|

勝頼は更に設楽ヶ原に近い才ノ神に本陣を移す

|

|

|

石碑には観戦地となっているが、周りは木々に覆われている

|

|

|

|

新城市設楽原歴史資料館

|

|

|

家康と一緒に写真が撮れる 今まで見た事の無い家康の顔である

|

|

|

こんな大きな鉄砲 当然一人では撃てないでしょう

|

|

|

やはり鉄砲がメインの展示になっている

|

|

|

5月18日織田・徳川軍布陣・馬防柵構築 5月19日軍議で決戦決定 5月20日勝頼設楽ヶ原に布陣 5月21日決戦

|

|

|

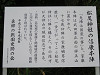

以降 長篠・設楽ヶ原の戦い案内書

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

信玄塚(大塚)(小塚)

|

|

|

信玄塚は長篠の戦の戦死者を埋葬した塚

|

|

|

武田軍を弔った方が大塚

|

|

|

織田・徳川軍を弔った方が小塚

|

|

|

|

|

設楽原決戦場

|

|

|

大きな屏風図があり、連吾川を挟んで右側が武田軍、左側は馬防柵で囲まれた織田・徳川軍

|

|

|

連吾川沿いに、延長2kmの3重の馬防柵が造られた

|

|

|

復元されている馬防柵はどうだろう100〜200m程度

|

|

|

|

さすが信長、堀と土塁と柵の3段構えの防御である

|

|

|

中々見応えあるし、当時の戦いが想像できる

|

|

|

連吾川沿いから馬防柵を眺める あの柵に鉄砲かまえた兵士が並んでいるのに、勝頼はどうして突撃を繰り返したのだろう

|

|

|

柳田前激戦地

|

|

|

両軍を分けている連吾川は、小さな用水路の様な川だった

|

|

|

当時はこちらの方まで馬防柵は続いていたのでしょう

|

|

|

大宮前激戦地

|

|

|

竹広激戦地

|

|

|

徳川家康と山県晶影の正面衝突の激戦地 ここは連吾川の手前であり、家康が馬防柵から出て戦ったと思われる

|

|

|

長篠役設楽原決戦場碑

|

|

|

狭い範囲に激戦地が幾つもある 勝頼は一カ所でなく何カ所から馬防柵を突破しようとしたようだ

|

|

|

徳川家康物見塚・八剣山陣所

|

|

|

長篠役設楽原決戦場碑の立つ裏山に家康は陣を進めた

|

|

|

織田信長戦地本陣跡

|

|

|

信長は茶臼山に本陣を進め指揮を取った 設楽ヶ原の決戦場からは少し離れており、信長も身の安全を図ったか?

|

|

|

信長が心境を詠んだ歌碑 「きつねなく 声もうれしくきこゆなり 松風清き 茶臼山かね」 何か余裕が感じられる

|

|

|

茶臼山山頂にある稲荷神社

|

|

|

朝、長篠設楽ヶ原PAから茶臼山を見たが、下りのPAからは登れるようになっている

|

|

|

帰る途中、家康の嫡男の信康の陣を見つけ立寄る

|

|

|

信康と言えば、母親が勝頼に通じており同罪で成敗されたが、まだこの時点では岡崎城主として頑張っていたようだ

|

|

|

|

|

|