|

ここは袋井の油山寺 掛川城の大手二の門が移築されている、と言うことで先に立寄る

|

|

|

明治6年の廃藩で、太田備中守の寄進と書かれている 彼は何者か知らないが、きっと掛川城最後の城主なのだろう

|

|

|

立派な大手二の門だが、寺の山門としては似合わない

|

|

|

住職さんが門の扉は一枚板と教えてくれる

|

|

|

油山寺の弁天池 弁天とはインドの水の女神と案内あり、初めて知る

|

|

|

大きくて凄い油山寺 寺の本堂は山頂にある薬師本堂のようだ

|

|

|

麓にある宝生殿 豪華なお堂で、最初はこれが本堂と思った

|

|

|

住職さんが、横須賀城の書院も移築されていると言っていたので、見逃さずに見ることが出来た

|

|

|

まだこの辺の紅葉は早いが、一つの楓は大分赤くなっていた

|

|

|

掛川城

|

|

|

天守閣と共に掛川城の威厳を示す大手門 山内一豊が掛川城主の時代に造った

|

|

|

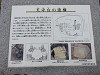

1993年の発掘調査で発見された大手門の礎石根固め石 セメントが無い時代に、石を固める技術があったとは驚きである

|

|

|

大手門を通ると直ぐ番所 城の出入口で不審者を厳しく見張っていたのでしょう

|

|

|

大手門と本丸の間を流れる川は、天然の外堀だったのでしょう

|

|

|

掛川城は日本100名城の一つで、城跡はとてもキレイな公園

|

|

|

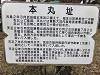

本丸へ上がる手前にある三日月堀 本丸を取巻いていないが、当時もこの三日月部分だけの堀だったのか?

|

|

|

本丸への登城階段 上の門は四足門の名前で、本丸への出入口

|

|

|

掛川城の城郭図 見所が一杯で興奮する

|

|

|

この模型は間違っているのでは?二の丸と三の丸が逆のような気がしてならないが

|

|

|

油山寺に移築された大手二の丸門の扉は一枚板だったが、大手門もこの四足門の扉も一枚板でない

|

|

|

本丸の入口の左右に、立派な石垣が残っている

|

|

|

左手の石垣の上に太鼓櫓が建つ

|

|

|

本丸から天守閣を望む

|

|

|

天守閣は3階建てに見えるが、三重四階で最上階は4階になる

|

|

|

天守丸から見る本丸

|

|

|

天守丸へ上がる階段 白壁とその先の天守閣、一番絵になるポイントじゃないかと思う

|

|

|

白壁には鉄砲や弓を射る窓が等間隔に開いている

|

|

|

天守丸から見る二の丸 建屋は二の丸御殿

|

|

|

天守丸から見る四足門とその先の三の丸

|

|

|

天守下門 確かこの形の門は冠木門と言うのでは?

|

|

|

天守丸にある霧吹き井戸 1569年徳川家康に攻められたとき、この井戸から立ち込めた霧が城をつつみ攻撃から守った、という伝説があるそうだ

|

|

|

天守閣を支える石垣 天守閣が造られたのは戦国末期、野面積みじゃなくて、石を加工して積んでいる

|

|

|

天守閣は、1591年〜1596年にかけ、山内一豊が築いたとある

|

|

|

天守閣は幕末時に取壊され、1993年木造で復元された

|

|

|

天守閣の入城は410円 家康かなと思ったが一豊だった

|

|

|

天守閣の階段は狭くて急階段に決まっとる

|

|

|

鯱は金じゃない やっぱし名古屋城の方が上か?

|

|

|

天守閣の外に廻廊はなく、天守閣の窓から外を見ることに 景色は天守丸から本丸、その先は掛川市街

|

|

|

二の丸と二の丸御殿 御殿の先の森が掛川古城跡

|

|

|

掛川古城までは、歩いても直ぐのようだ

|

|

|

今川vs徳川vs武田の高天神城の争奪戦に関わった城の配置がよく分かる 今日はこの後、小笠山砦−横須賀城−高天神城を回る予定

|

|

|

腰曲輪から見上げる天守丸の石垣が凄い

|

|

|

塀と石垣の間を細長く延びる腰曲輪 景色がとっても良い

|

|

|

腰曲輪から二の丸へ出る 腰曲輪の塀の下は高い土壁で、この景色も中々見応えある

|

|

|

二の丸から仰ぐ天守閣

|

|

|

何処から見ても美しいので、つい写真撮りしてしまう

|

|

|

石垣下から見た時は白い櫓が見えなかったが、二の丸から太鼓櫓がキレイに見えた

|

|

|

二の丸御殿の玄関 天守閣の入場券で御殿も入場出来る

|

|

|

御殿と天守閣も中々絵になる

|

|

|

御殿は1861年の再建とある 幕末の動乱期に再建されたのが凄い

|

|

|

ここにも一豊が登場 一豊が掛川城主だったのは10年程だが、掛川に貢献が大だったようだ

|

|

|

調和がとれた美しい部屋並が良い

|

|

|

ちょっと殿様気分に

|

|

|

御殿の裏に大きな土塁が残っている 黒土塁の看板があったが、黒の意味が分からず

|

|

|

十露盤掘の名が付く堀 やはり当時はもっと長くて、本丸を囲っていたのでしょう

|

|

|

掛川古城

|

|

|

本丸に龍華院大猷院霊屋が建つ これは家光の霊を祀ったものとある

|

|

|

掛川古城は、文明年間(1469〜86)に駿河守護大名今川義忠が遠江支配の拠点として、重臣朝比奈泰熙に築かせた城

|

|

|

家光廟がある所が本丸で、東側に土塁が残っている

|

|

|

土塁の下は深い堀切

|

|

|

堀切に降りると堀の深さに感動

|

|

|

小笠山砦

|

|

|

小笠神社への入口を見つけるが、山の中へ入る気が起こらず 小笠山砦は高天神城を包囲する家康の砦の一つ

|

|

|

横須賀城

|

|

|

横須賀城は、家康が高天神城奪還のため、大須賀康高に築かせた城

|

|

|

本丸の南側に駐車場もありここから入城

|

|

|

横須賀城は国指定史跡で、しっかり管理されてキレイなのが良い

|

|

|

本丸南側から本丸の眺め 整然と並ぶ石垣が美しい

|

|

|

こんな丸石の石垣を見た事が無い こんな丸い石の積み上げで、よく崩れないものだと不思議

|

|

|

本丸への上り口

|

|

|

本丸は結構広い 国管理で草むらになっていないのがとっても良い

|

|

|

立派な石の城址碑があるのも良い

|

|

|

土塁もキレイに残っている

|

|

|

北の丸と松尾山

|

|

|

遺構の案内があるが、遺構そのものは良く分からない

|

|

|

本丸の下にある西の丸

|

|

|

西の丸から本丸を見る

|

|

|

西の丸から回り込んで北の丸へ入る

|

|

|

北の丸の上の松尾山へ 当初は松尾山に本丸があったと書かれている

|

|

|

本丸があったとして見ると、何となく土塁の様に見える

|

|

|

北の丸から本丸を見る

|

|

|

お姫様とあるだけで誰だか分からないが、横須賀城主の姫様を祀っているのかな

|

|

|

本丸と三の丸の間にある三日月池 水堀となっていたと思われる

|

|

|

ただ広い三の丸跡 奥の森は松尾山

|

|

|

横須賀城の不明門、大須賀康高の墓、がある撰要寺に立寄る

|

|

|

案内無いが、この門が移築された横須賀城の不明門と思われる

|

|

|

中々キレイで落着いた感じの撰要寺本堂

|

|

|

大須賀康高の墓だが、募塔が二つある

|

|

|

高天神城

|

|

|

何とも凄い高天神城の図だが、この絵は実際と合っていない

|

|

|

この絵が実際と合っていて分かり易い

|

|

|

北駐車場から搦手道で入城となる 大手道は南側になる

|

|

|

高天神城も国指定史跡で整備されているが、急坂の石段は中々キツイ

|

|

|

的場曲輪に上がる手前にある三日月井戸

|

|

|

掘った井戸でなく雨水が溜ったもの 金魚が泳いでいた

|

|

|

的場曲輪へ入る虎口?

|

|

|

的場曲輪に上がって、右方向が高天神社、左手が本丸 先ずは本丸へ行く

|

|

|

的場曲輪は鉄砲や弓の練習場

|

|

|

何者か知らないが、大河内政局石窟の案内がある

|

|

|

本丸へ上がる登城道

|

|

|

本丸には木の城址碑と看板がある

|

|

|

高くないちょっとした土塁がある

|

|

|

高天神城は、今川から家康が奪った後、信玄の攻撃は一旦防ぐが、勝頼に奪い取られ、その後再び家康が取り戻す、と言った攻防戦が行われた

|

|

|

今日は楽しい城巡りとなり、大満足である

|

|

|

石碑が無いと思ったが、ちゃんと石の城址碑もあった

|

|

|

松幹化石の案内あるが、何のことかさっぱり分からず

|

|

|

本丸下は断崖絶壁 ここから攻められる心配はないだろう

|

|

|

三の丸から本丸への虎口と思われる

|

|

|

本丸と御前曲輪の間にある元天神社 当然高天神社と関係する社だろう

|

|

|

本丸下にある御前曲輪 この顔出し撮影板は要らない

|

|

|

御前曲輪の先に三の丸があるが、御前曲輪からは見えず

|

|

|

大河内政局石窟 最後まで武田勝頼に降伏しなかった大河内源三郎政局が8年にわたって幽閉された石窟

|

|

|

家康と勝頼の因縁の戦い 凄かったのが想像できる

|

|

|

的場曲輪に戻り、高天神社へ向かう

|

|

|

鐘曲輪の看板があるが、曲輪の様子はよく見えず 削平地があり、敵が攻めて来たら、鐘や太鼓を叩いて知らせる所、と看板にあった

|

|

|

かな井戸 井戸曲輪となっている

|

|

|

高天神社へ上がる石段

|

|

|

石段を上がる手前の社務所がある辺りが西の丸

|

|

|

社務所の裏に堀切の案内あるので覗いてみると、大きな堀切が見える

|

|

|

一休みして英気を養う

|

|

|

社務所の裏から見た堀切は、神社から馬場平の間の堀切だった

|

|

|

切割と案内あるが、切割と堀切は同じなんでしょう?

|

|

|

馬場平と言うのは、言葉通り馬を繋いだ場所なんだろう 小笠山の表示があるが、山が望めないのが残念

|

|

|

社務所があった西の丸の下は、足も竦む断崖絶壁である

|

|

|

袖曲輪の案内あるが、二の丸の手前にある曲輪

|

|

|

袖曲輪の奥は、また凄い堀切 その先にも別の曲輪が続いている

|

|

|

二の丸

|

|

|

二の丸から神社本殿がある西の丸を見上げる

|

|

|

袖曲輪から堂の尾曲輪へ出た所に、本間・丸尾兄弟墓碑がある

|

|

|

本間・丸尾兄弟は堂の尾曲輪を守備していた武将で、武田の攻撃で戦死した、と標柱に書かれている

|

|

|

袖曲輪と堂の尾曲輪の間の堀切も高さが凄い

|

|

|

堂の尾曲輪間の辺りが土塁や空堀や堀切が凄いのが分かった 高天神城は北・東・南は断崖絶壁だが、西側は緩斜面であり、人工的な防衛網が必要だったようだ

|

|

|

堂の尾曲輪の長く延びる土塁と空堀 中々美しい眺めである

|

|

|

今日は高天神城の攻防戦に思いを馳せながら、素晴らしい名城を堪能でき、とっても楽しかった

|

|

|

|

|

|