|

御嵩本陣山城

|

|

|

御嵩本陣山城は、御嵩を拠点としていた戦国武将小栗信濃守が築城した山城 御嵩城とは、この本陣山城址と権現山城址を合わせた呼称

|

|

|

山頂まで車で上がることが出来て、大きな駐車場も完備されている

|

|

|

山頂は広い削平地で、主郭部と思われるが遺構は無い ちょっとした展望塔が建っている

|

|

|

展望塔から美しい景色が望める 夜9時30分までライトアップされているようだ

|

|

|

主郭の周りに空堀らしきものが見えるが、空堀跡かどうかは分からない

|

|

|

御嵩権現山城

|

|

|

ナビは山の反対側を案内し、登城口を見つけるのに苦労したが、金峰ふれあいの森が入口で、駐車場も完備されている

|

|

|

金峰ふれあいの森の碑がある所から入ると、直ぐに大きな堀切がある

|

|

|

金峰神社へ上がる階段 かなり急だが手すりがあるので安全

|

|

|

山頂にある金峰神社だが、境内は結構広い 案内は無いが、境内が主郭部と思われる

|

|

|

階段で境内に入ったが、別な所に主郭への虎口がある

|

|

|

こちらが大手道と思われ、駐車場の奥から入れるようになっていた

|

|

|

大きな土塁も確認できる

|

|

|

堀切跡も数か所残っている

|

|

|

出丸へ上がる所にある堀切 この堀切は大きくて見応え十分

|

|

|

出丸へ上がる階段

|

|

|

出丸は結構広くて、周りにはしっかり土塁が残っている

|

|

|

次の小原城へ向かう途中、旧中山道に耳神社なるものを見つけ、ちょっと立寄る

|

|

|

耳の病にご利益があるようだが、今のところ耳は問題ないので、参拝せずに見るだけ

|

|

|

小原城

|

|

|

白山神社の奥の山が小原城跡

|

|

|

神社へは急傾斜の長い階段となるが、手すりが無いので、足腰の衰えた老人には、かなり危険と思われる

|

|

|

鳥居から100m程離れた所に、山へ上がる道があり神社へ行ける 階段より山道の方がよっぽどか安全である

|

|

|

石垣の上に建つ白山神社の本殿

|

|

|

白山神社の背後の山が城址だが、神社境内も城郭の一部のような気がする

|

|

|

山へ入るまともな道は無い 好きな人は、神社奥のこの辺りから、強引に入って行くのだろうと思う

|

|

|

和知城

|

|

|

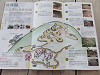

和知城の別名は稲葉城で、天正十八年に西保城主の稲葉方通が移り築城 城跡は稲葉城公園として整備されている

|

|

|

三の丸が駐車場で、公園広場が本丸 その間にある大堀切が凄い

|

|

|

公園広場の本丸は結構広くて、異様な感じの櫓が建っているが、これは展望台

|

|

|

土塁に石垣が敷かれているが、当時の物ではなさそう

|

|

|

石垣の上に、城址の説明看板と標柱が立っている

|

|

|

大堀切に降りることが出来る 和知城の見所は、この大堀切のみのようだ

|

|

|

本丸に建つ展望台に上がると、木曽川に突き出た半島のような地形になっているのが分かる

|

|

|

展望台から本丸の眺め 本丸の奥に二の丸がある絵図になっているが、二の丸らしき曲輪跡は確認出来なかった

|

|

|

公園への入口の県道沿いに、公園案内と城址碑がある

|

|

|

金山城

|

|

|

出丸の看板は県史跡指定と書かれているが、金山城は国指定の史跡

|

|

|

中々見応えある出丸の石垣 金山城はかなり高い山城だが、出丸まで車で入ることが出来る

|

|

|

自由に持ち帰りできるパンフレットが置いてある

|

|

|

登城口前にある展望台からの眺望 下に蘭丸ふるさとの森が見える

|

|

|

いよいよ登城 城郭や遺構が楽しみでワクワクする

|

|

|

三の丸の入口 もっとかかると思ったが、入口から5分程で上がれる

|

|

|

二の丸西面の石垣 破城の痕跡の説明版があり、故意に壊して再び築かれないようにしている

|

|

|

金山城は古城山と言う山にあり、国有林だったのものが昭和28年に払下げられ、その記念に造られた碑とある

|

|

|

この下に湧水場があり、城内に運んだようだ 山城は何よりも水の確保が一番重要だったでしょう

|

|

|

三の丸から二の丸へ上がる虎口

|

|

|

三の丸に北曲輪の標識があり、行って見るが道は無くなり小山を直登する羽目に 危険が伴い途中で断念するが、国史跡としては有るまじき事と思う

|

|

|

三の丸から二の丸へ入る虎口

|

|

|

二の丸から三の丸を見下ろす

|

|

|

二の丸の上の本丸の土壁は、案内無いが切岸になっていると思う

|

|

|

二の丸の南端にある物見櫓跡

|

|

|

二の丸から本丸へ上がる虎口と思ったが、上がると大手桝形と案内ある曲輪

|

|

|

崩れた石垣が残る大手桝形の曲輪

|

|

|

桝形は登城する武士が、息や衣装の乱れを整える場でもあるのを知る

|

|

|

大手桝形の看板にある二の門跡

|

|

|

二の門から桝形虎口を通って本丸へ

|

|

|

桝形虎口を上がると広い削平地に出るが、ここが本丸と思ったが本丸はもう一段上になる

|

|

|

天守台西南隅石の看板あるが、天守台とあるのが今一分からない

|

|

|

天守台西南隅石の看板ある所を上がると本丸

|

|

|

金山城の攻防の歴史の看板あるが、何か読みずらい文章である

|

|

|

天守台西南隅石の看板から入った所と別な所に、本丸虎口の看板がある

|

|

|

こちらは搦手なのか? 何かよう分からなくなって来る

|

|

|

本丸に立つ金山城址の石碑

|

|

|

本丸からは展望が効き、美しい景色が気持ち良い

|

|

|

虎口から本丸を見る景色も中々良い

|

|

|

本丸の石垣 かなり崩れているが、これも破城の跡か?

|

|

|

蘭丸ふる里の森に立寄る

|

|

|

蘭丸ふる里の森から金山城を見る ここからも登城道が延びている

|

|

|

蘭丸産湯の井戸 蘭丸は金山城で生まれている

|

|

|

顔戸城

|

|

|

住宅地の中の車道沿いに、城址案内がある

|

|

|

顔戸城は応仁の乱の頃、斎藤妙椿によって築かれた

|

|

|

城址は藪の中にあるが、藪の周りに土塁と空堀が取り巻いている

|

|

|

明智長山城

|

|

|

西出丸曲輪から登城 後で分かるが、光蓮寺の所に駐車場があり、そこから大手道で登城するべきであった

|

|

|

入って直ぐに西出丸跡の碑

|

|

|

そしてすぐに本丸へ 馬防柵が出来ているが、本丸の高台には騎馬で入って来れないだろうに、と違和感を感じる

|

|

|

康永元年(1345)に美濃源氏・土岐頼兼が名字を「明智」と改めて、初代明智家棟梁となり明智庄瀬田の地に明智城を築城した

|

|

|

本丸の北端に展望台があり、素晴らしい景色を見ることが出来る

|

|

|

本丸にある明智城址碑

|

|

|

城址碑の標柱も立っている

|

|

|

七ツ塚の石碑 斎藤義竜と明智が敵対していたのが以外だった

|

|

|

大手道の道 この道の下に大手門があり、後で車で移動して見に行くことにする

|

|

|

逆茂木の石碑と木の枝があるが、何のことか理解できない

|

|

|

不可解な馬防柵だが、カッコいいので記念撮影

|

|

|

看板に台所曲輪、水の手曲輪、乾曲輪へ道が展望台から延びているが、何処にあるのか分からない

|

|

|

光蓮寺へ移動すると、大きな駐車場があり、大手道の入口になっている

|

|

|

大手門があり、ここから登城すべきだった

|

|

|

天龍寺に明智一族の墓があると言うので立寄る

|

|

|

中々感じの良い天龍寺の本堂

|

|

|

天龍寺の駐車場脇に明智氏歴代の墓所があり、小さな仏様が幾つも並んでいる

|

|

|

|

|