|

今日は、関ケ原の戦いの西軍の陣跡を回る

|

|

|

長宗我部盛親陣(西軍)

|

|

|

清水寺公園に、盛親陣の案内板がある 公園は桜が満開

|

|

|

実際の陣跡は、清水寺公園でなく栗原山の山頂 公園手前に標識があり、陣跡まで790m

|

|

|

朝から山登りとなる 竹中半兵衛は栗原山で閉居していて、藤吉郎はこの山道を何度も行き来したと思う

|

|

|

栗原山は昔し九十九坊と呼ばれる百余坊の寺院があり、建武2年(1335年)足利氏と新田氏の兵火により焼失したとある

|

|

|

九十九坊記念塔とあるが、中々圧巻の眺め

|

|

|

九十九坊からもう少し上がった所が、長宗我部盛親の陣跡

|

|

|

陣跡に、岐阜県天然記念物の栗原連理のサカキがある

|

|

|

幹が根元で二つに分かれ、二つが癒着して連理の状態と案内あるが、そんなに凄いものには見えず

|

|

|

長宗我部盛親は長宗我部元親の四男で土佐国大高坂城主 栗原山山麓に布陣していたが、東軍に内通していた吉川広家が動かず、前方の長束正家も動くことができず傍観していた

|

|

|

何処かに竹中半兵衛重治閉居地跡がある筈だが、案内無くて何処だか特定できず

|

|

|

長束正家陣(西軍)

|

|

|

長束正家は、近江国水口岡山城十二万石の大名で、秀吉の五奉行の一人 南宮山東麓に布陣していたが、吉川広家が東軍に内通して動かなかったことから、合戦には殆ど参加していない

|

|

|

ここは公園でもないが、広い平原に桜が多くあり、満開の桜がとても美しい

|

|

|

南宮山の麓にある南宮大社

|

|

|

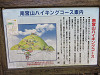

南宮大社から南宮山ハイキングコースがあり、途中の安国寺恵瓊陣跡を通って、山頂の毛利秀元陣跡へ行ける

|

|

|

大きな南宮大社 高舞殿・拝殿・本殿が中々美しい

|

|

|

南宮大社からハイキングコースへ入ると、聖武天皇大仏建立勅願所の石碑がある 奈良の大仏造るのに南宮大社が絡んだのだろうか?

|

|

|

何とも凄い瓦塚 古くなった瓦も無下に始末出来ないようだ

|

|

|

南宮稲荷の連続鳥居が見応えある

|

|

|

南宮山山頂の毛利秀元陣跡までは、1時間の山登りとあり、まだ幾つもの陣跡を巡りたいので、パスする

|

|

|

安国寺恵瓊陣(西軍)

|

|

|

安国寺恵瓊は毛利氏に仕えて外交を担当し、僧籍にありながら伊予国に六万石の所領を持つ特異な大名 恵瓊の、信長は転び秀吉の大成を予見した話は有名

|

|

|

合戦後安国寺恵瓊は、京都の六条辺に潜んでいる所を捕縛され、六条河原にて斬首された

|

|

|

毛利秀元陣(西軍)

|

|

|

毛利秀元が陣を構えた南宮山 長宗我部盛親の出陣要請に対し、今、兵に弁当を食べさせている、と答えたのが面白い 初めから戦う気など無かったようだ

|

|

|

吉川広家陣(西軍)

|

|

|

吉川広家は吉川元春の三男 父元春、長兄元長が相次いで亡くなり、吉川家の家督となり、出雲国富田十四万石の大名となる

|

|

|

南宮山に布陣した毛利秀元の北麓に布陣 広家は合戦以前に家康に通じている 山頂に陣を構えた毛利秀元も、吉川広家が動かないために傍観をする

|

|

|

石田三成陣(西軍)

|

|

|

三成の陣の笹尾山は5分で登れる

|

|

|

笹尾山は国指定史跡で、史跡公園として整備されている

|

|

|

笹尾山に立つ大きな石田三成陣地の石碑

|

|

|

笹尾山からは関ヶ原を一望 松尾山や南宮山などの裏切り・傍観組となった山もよく見え、三成の無念さが手に取るように分かる

|

|

|

西側の西軍の配置 宇喜多・小西隊の前が開戦地 後ろの松尾山には小早川秀秋がいる

|

|

|

写真の案内と対比して、現在の地形を見るのが楽しい

|

|

|

東側の東軍の配置 家康本体のすぐ後ろに、西軍の傍観組がいるのが分かる

|

|

|

奥の高い山が南宮山 毛利が動き家康本体を攻撃したら、きっと西軍が勝利していたと思われる

|

|

|

笹尾山から、昨日巡った決戦地跡がよく見える

|

|

|

関ケ原の戦いの推移 8時に開戦し14時に決着している 天下分け目の大合戦は、たった6時間の戦闘だった

|

|

|

松尾山の周りは馬防柵で囲まれているが、前日まで大垣城いたので、馬防柵などなかったのでは?

|

|

|

石田三成隊は約6千で、前日の夜半に大垣城を出て、当日の午前1時に布陣している

|

|

|

実際には無かったと思う馬防柵も、笹尾山の周りを取巻いていて、中々感じ良い

|

|

|

島左近陣(西軍)

|

|

|

三成に過ぎたるものが二つあり、島の左近と佐和山の城、と謳われた智将で三成は自らの俸禄の半分を与えた

|

|

|

島左近は、前日の杭瀬川の戦いで東軍を破り、家康に一泡吹かせたのが気持ち良い

|

|

|

島津義弘陣(西軍)

|

|

|

島津義弘の陣跡の石碑は、何故か一際立派

|

|

|

島津義弘隊は、開戦後は自らは攻撃に出ることなく、近づくものは東西両軍に関わらず打ち払う姿勢でいた

|

|

|

西軍が総崩れとなると、島津の退き口と呼ばれる敵中突破により、島津豊久、長寿院盛淳といった重臣を失いながらも本国薩摩へ帰国した

|

|

|

小西行長陣(西軍)

|

|

|

陣跡は、昨日訪れた関ヶ原古戦場開戦地の直ぐ近くにある

|

|

|

小西行長は肥後国宇土城二十万石余の大名 小西行長は、東軍の田中吉政や筒井定次などと交戦するが、小早川秀秋の裏切りにより大谷吉継の陣が崩れると、揖斐郡方面へ逃走

|

|

|

行長は陣背後の北天満山から、開戦の烽火を上げ味方に合図している

|

|

|

宇喜多秀家陣(西軍)

|

|

|

宇喜多秀家は備前国岡山五十七万石の大名で、西軍最大の一万七千もの兵を率いた主力部隊

|

|

|

宇喜多秀家は、八丈島へ流され83才まで生きている

|

|

|

宇喜多秀家は、南天満山の南麓に陣を構えた 天満神社の境内に石碑や案内看板がある

|

|

|

宇喜多秀家陣跡から1.1km先に、大谷吉継の墓がある 舗装されていない道だが行ってみる

|

|

|

直ぐに水道施設用地で立入禁止 左側に道があるが車は通れそうもない狭い歩道で諦める

|

|

|

大谷吉継陣(西軍)

|

|

|

若宮八幡神社の入口に駐車場があり、大谷吉継の墓と陣跡の看板がある

|

|

|

若宮八幡神社の右側に山へ上がる道があり、陣跡と松尾山眺望地の標識が立っている

|

|

|

吉継は予てから秀秋の二心を疑っていて、自ら下の山中村の沿道に出て、秀秋に備えていたとある

|

|

|

松尾山は思ったより高く、登れるか不安になる

|

|

|

松尾山眺望地より少し山の中へ入った所に、大谷吉継の陣跡がある

|

|

|

大谷吉継は三成との友情が名高いが、家康とも昵懇だったとある

|

|

|

吉継は壮絶な死闘の末、首を敵方に渡すな、と言い残して自害する

|

|

|

大谷吉継の墓

|

|

|

吉継の首は家臣の湯浅五助が隠すが、直後に出くわした藤堂高虎の甥の高刑に、主君の首の所在は秘してほしいと頼み、自らの首を差し出している

|

|

|

高刑は約束を守り、家康の詰問にも頑として首の所在を言わなかったという

|

|

|

大谷吉継の墓は、敵の藤堂家によって建てられている 湯浅五助も吉継の横に眠っている

|

|

|

平塚為広の碑

|

|

|

平塚為広は垂井城主で、大谷吉継の配下で善戦 病の吉継に代わって前線の指揮を取り、藤堂高虎・京極高次と戦い討ち死にする

|

|

|

松尾山城 小早川秀秋陣

|

|

|

松尾山の南側にある聖蓮寺 ナビはこちらを案内するが、北側にも登城口がある

|

|

|

聖蓮寺からの登城口 小早川秀秋陣まで1.5kmの案内があり、午後3時も過ぎているので登城はパス

|

|

|

脇坂安治陣(西軍のち東軍)

|

|

|

関ヶ原合戦が始まる前から徳川家康に通じていて、小早川秀秋が大谷吉継の陣へなだれ込むと、脇坂安治もまた大谷吉継の陣へ攻撃を開始している

|

|

|

脇坂安治は、賤ヶ岳七本槍の一人 秀吉はあの世で、この戦いをどんな気持ちで見ていたのだろう?

|

|

|

脇坂安治陣跡の直ぐ近くに、松尾山の北側の登城口を見つける

|

|

|

松尾山の小早川秀秋の陣は是非とも見たいので、また近いうちに訪れようと思う

|

|

|

松尾山山頂までは1.5kmで1時間ほどの山登り 中々キツそうである

|

|

|

島津豊久の碑

|

|

|

的中突破した島津義弘隊を、松平忠吉・井伊直政らが追撃

|

|

|

ここ烏頭坂で、島津隊の副将の島津豊久が、東軍の追撃を食い止め本体を逃がす 島津豊久はここで討ち死にしている

|

|

|

大きくて立派な島津豊久の碑がある

|

|

|

関ケ原合戦の両軍の陣跡巡り、陣の遺構は何もないが、案内と碑と旗が立ち、武将の行動や合戦の行方を思いながら、とても楽しい巡りとなった

|

|

|