|

西尾城(再訪)

|

|

|

二の丸鍮石(ちゅうしゃく)門 鍮石門は、御殿へ至る高貴な門の意味があると案内あり

|

|

|

二の丸丑寅櫓と土塀 新しいと思ったら、今年7月に復元されたもの

|

|

|

土塁の上に長く延びる土塀は、中々見事な眺め

|

|

|

石垣が立派な二の丸天守台 石垣は古く感じないので、これも最近復元されたものか?

|

|

|

天守台は結構広い 天守は本丸にあるのが普通だが、西尾城は二の丸に天守があった

|

|

|

天守台から本丸丑寅櫓を見る

|

|

|

旧近衛邸 島津家によって建てられた江戸時代末期の建物

|

|

|

二の丸から本丸へ入る所にある立派な土塁 これも当時からあるものでは無さそうだ

|

|

|

本丸を水堀が取巻いている

|

|

|

本丸裏門の石垣 これは当時から残っているものか?

|

|

|

本丸広場にある西尾神社 太平洋戦争の殉死者の英霊を祀っている

|

|

|

西尾神社の横にある本丸井戸跡 水は枯れていた

|

|

|

|

御剱(みつるぎ)八幡宮 御剱の名前は、源家相伝の宝剱・髭切が奉納されたことに由来とある

|

|

|

本丸表門跡の案内

|

|

|

本丸丑寅櫓への上り口 石垣の前に表門跡の案内看板と本丸跡の石碑がある

|

|

|

土塀の奥に三重三階の本丸丑寅櫓

|

|

|

本丸丑寅櫓の中は自由に入れるが、展示物は無く展望も効かず、狭い空間があるのみ

|

|

|

承久の乱(1221)の戦功により三河国の守護に任ぜられた足利義氏が築城した西条城がはじまり

|

|

|

義氏は長男長氏に吉良西条城(西尾城)を3男義継に吉良東条城を支配させる 以後、長氏の子孫は吉良氏と称し西尾を支配し戦国時代を迎える

|

|

|

城郭内に西尾市資料館があり、無料で入館出来る

|

|

|

無料だけあって、これはと感動するような展示物は無い

|

|

|

西尾市資料館の東にあるこんもりとした小さな森が姫丸跡

|

|

|

姫丸の名前から姫様の屋敷跡を想像したが、辰巳櫓があり本丸防備の馬出しの役割を担っていた、と案内あり

|

|

|

左が姫丸で右が本丸 車道の所は大きな堀だったと思われる

|

|

|

資料館の横に姫丸門址の石碑がある

|

|

|

西尾小学校の正門前にある西尾城東之丸太鼓門跡の案内看板

|

|

|

西尾小学校の方が三の丸跡で、東の丸との出入口にある門で、大手門の役割を担っていた、と案内ある

|

|

|

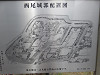

西尾城郭の配置図を見つけるが、現状とどうも合わずに悩む

|

|

|

西尾小学校の東300m程の所に、三の丸大手門跡の案内看板と石碑と変なおっさん像がある

|

|

|

東条城(再訪)

|

|

|

県道318号沿い登城口の案内ある 城址の案内看板と思われるが、真っ白で文字は全く消えていた

|

|

|

登城口 本丸にある櫓も見えており、本丸へは直ぐに上がれる

|

|

|

三の丸下の帯曲輪 案内看板もあり

|

|

|

ちょっとカッコ良い冠木門

|

|

|

冠木門を通って上がると三の丸

|

|

|

東条城の落日の看板 家康は桶狭間合戦のよく年に東条城を攻め、東条吉良家は滅亡している

|

|

|

三の丸から本丸を見る 復元された大手門と物見櫓がよく目立つ

|

|

|

貞応元年(1222)頃、足利義氏が三河守護・吉良荘地頭となり、その3男義継は吉良荘東条を譲られ東条吉良氏の祖となった 応仁の乱では、東条吉良氏は山名宗全に味方して、細川方の西条吉良氏と争っている

|

|

|

三の丸の西側にある八幡社が二の丸跡

|

|

|

八幡社の境内の周りに、そんなに高くないが土塁が残っている

|

|

|

左が二の丸跡の八幡社で右は本丸 間の通路は堀切跡だと分かる

|

|

|

本丸の虎口に大手門 看板には忠実に再建したとあるが?

|

|

|

門の周りに柵があるのが感じ良い

|

|

|

こちらは物見櫓 半壊していて上へは上がれない

|

|

|

広い本丸跡

|

|

|

立派な城址の石碑も立っている

|

|

|

本丸から見る、三の丸と二の丸跡の八幡社

|

|

|

花岳寺に東条吉良氏の墓所があり立寄る

|

|

|

斎藤清左衛門墓とあるが、元禄15年12月15日討死とあるので、赤穂浪士の吉良邸討入りで死んだ人のようだ

|

|

|

東条吉良氏墓所 3つの墓は満義公、尊義公、持廣公と読める

|

|

|

東条城跡の北300m程の所に藤波畷古戦場の碑がある 家康と東条吉良氏の戦いの跡だが、碑がポツンとあるだけで、戦いの様子を窺い知れない

|

|

|

こちらは鎧ヶ淵古戦場 こちらは碑の横に案内看板あり良い

|

|

|

山腹に兵を潜ませた吉良方の策に陥り、深追いした松平方は大敗したとある ここでは家康は大負けしていた

|

|

|

鎧ヶ淵古戦場は黄金堤と呼ばれる名勝地にある

|

|

|

吉良さんの善政の最たるものはこの黄金堤の築堤とある 赤穂浪士では吉良氏は悪者だが、吉良町では良い殿様と思われているようだ

|

|

|

寺部城(再訪)

|

|

|

登城道の丸太段を上がると直ぐに堀跡 山を回り込むように堀が切られている

|

|

|

一つの山が堀切で分かれたと思われる

|

|

|

二の丸への上り口

|

|

|

二の丸跡

|

|

|

二の丸の下を取り巻く帯曲輪

|

|

|

二の丸から本丸への上り口

|

|

|

本丸の斜面は急勾配で切岸と思う

|

|

|

本丸跡に標柱と城址案内看板がある

|

|

|

築城年代、築城者は不明 1504年小笠原定政が早川三郎を敗って寺部城主となり以後小笠原氏の居城とある

|

|

|

本丸東側にはしっかりと土塁が残っている

|

|

|

あの小笠原諸島を発見したのは、小笠原氏だったとは 凄い!

|

|

|

上ノ郷城(再訪)

|

|

|

赤日子神社に城址案内看板ある 築城年代は不明 戦国時代には西郡に勢力を誇った鵜殿氏の居城とある

|

|

|

赤日子神社に車を止めて、狭いみかん畑の道を歩く 上ノ郷城址への案内があり迷う心配はない

|

|

|

登城口を入ると直ぐに上郷城址の大きな石碑

|

|

|

石碑は土塁の上に立っている

|

|

|

主郭の東下段にある東郭

|

|

|

主郭の南下段にある二の郭

|

|

|

主郭への上り口

|

|

|

主郭に立つ大きな上ノ郷城跡の看板

|

|

|

家康は桶狭間戦い後今川氏を離反するが、駿府に残った築山殿や信康がどうして助かったか不思議だった 討死した城主の鵜殿長照の室は今川義元の妹で、長照の子供達と人質交換をした、とネットに載っていた

|

|

|

山中城(再訪)

|

|

|

猪除フェンスを勝手に開けて丸太の登城道を上がる 岡崎市指定史跡で登城道は整備されていて歩き易い

|

|

|

縄張図には主郭までに幾つかの曲輪が描かれている 遊歩道の標柱に城址まで200mとあるこの辺りも曲輪跡と思われる

|

|

|

土橋の尾根道が中々感じ良い

|

|

|

途中に曲輪の案内が幾つも現れる

|

|

|

曲輪と曲輪の間の丸太の登りは、城郭ポイ景色で中々良い

|

|

|

馬出し手前の堀切だが、草木に覆われていてよく見えない

|

|

|

馬出しは東曲輪の下段にある

|

|

|

馬出しから北東尾根曲輪へ入る道があり、帰りに見に行こう

|

|

|

馬出しの正面に見える東曲輪の壁

|

|

|

馬出の上にある東曲輪

|

|

|

東曲輪から上がると、右手が二の曲輪、左手が主郭になる

|

|

|

広い二の曲輪に名も無い社がある

|

|

|

二の曲輪の奥は北西尾根曲輪が続く

|

|

|

主郭周りの土塁 登城口から主郭までは35分かかった

|

|

|

山中城は西郷信貞が安城松平家に対抗するため築城 しかし、松平清康に夜襲をかけられ落城 清康が亡くなると、山中城は今川軍の重要拠点となり、桶狭間の戦いで今川義元が討たれると再び松平家のものとなる

|

|

|

二の曲輪の西端から下に降りると、二の曲輪を取り巻く腰曲輪

|

|

|

腰曲輪から二の曲輪の西端の虎口を見る

|

|

|

北西尾根曲輪を降りるが、堀と曲輪がどうなっているのかよく分からない

|

|

|

北西尾根のある曲輪の下の堀切

|

|

|

曲輪の看板はあちこちに出てくるが、何処の位置のものかさっぱり分からない 縄張図に曲輪Noを付け、曲輪Noの立札を立てて貰えれば良く分かるのだが

|

|

|

北西尾根の何処かの曲輪と曲輪の間の堀切 結構大きそうだが下へ降りれない

|

|

|

竪堀の案内もある

|

|

|

ちょっとカッコ良い堀切を見た 本当は堀切に降りてV字の堀切の写真を撮りたかったが、そう言う所に出くわさない

|

|

|

馬出しの所へ戻って北東尾根曲輪へ入る

|

|

|

北西尾根と同様、曲輪や堀が幾つもあるようだがどうなっているのか分からない

|

|

|

北東尾根より東曲輪を見る

|

|

|

北東尾根の曲輪間のこの堀切を見て中山城の散策を終わることにする

|

|

|

中山城は県内で最大の城郭と案内ある 確かに尾根上に多くの曲輪があるが、今一城郭を理解出来なかった

|

|