|

浅谷城(再訪)

|

|

|

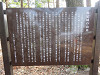

浅谷城址は、足助香嵐渓から4km程の所だが凄い山の中で、心細くなる狭い林道を走って辿り着く 登城入口にこの看板が立っている

|

|

|

入口を入って直ぐに、山を裂く大きな堀切が見える

|

|

|

2つ目の大きな堀切 城址の東側の尾根が、2つ大きな堀切で裂かれている

|

|

|

主郭下の曲輪から、主郭を見上げていると思ったが、上は第2の腰曲輪であり、ここは案内無いが第1の腰曲輪と思われる

|

|

|

第2の腰曲輪への上がり道

|

|

|

第2の曲輪・腰曲輪の看板が立っている

|

|

|

第2の腰曲輪から主郭へ上がる虎口

|

|

|

主郭は凄く広い削平地

|

|

|

主郭に、本曲輪の看板と城址案内看板が立つ

|

|

|

城主は梁瀬九郎左衛門、元亀二年(1571年)武田氏に攻められ落城、梁瀬氏は足助鈴木氏の配下、等が書かれている

|

|

|

本曲輪にある石碑 城山八幡宮と刻まれている

|

|

|

浅谷城址はしっかり遺構が残っていて中々楽しい 最初に見た大きな堀切2つは、堀切A,Bの案内ある

|

|

|

主郭から下の第2の腰曲輪を見る 高低差が大きく中々の見応え

|

|

|

主郭の南側にも大堀切があり、その先は物見曲輪

|

|

|

主郭周りはロープが張ってあり、堀切下へ降りてはダメのようだが、人が降りた形跡はあり、自分もロープを乗り越えて降りる

|

|

|

物見曲輪 近くの鶏足城と狼煙で情報をやり取りしていた、と書かれている

|

|

|

最初に下から見た東側の堀切A,Bを見る こちらは2つ目に見た堀切A

|

|

|

堀切下へ降りるのに難航するが、見事なV字型の堀切に大満足

|

|

|

堀切Aの東の曲輪への上がり道 明確な道は無く、急傾斜を這って上がる

|

|

|

堀切AとBの間の曲輪 看板に第3の曲輪と描かれている所

|

|

|

第3の曲輪の下にも、腰曲輪が取巻いている

|

|

|

第3の曲輪の東の堀切Bだが、ここも堀切下へ降りる道は無い

|

|

|

何とか堀切Bの下へ降り、ここてもV字の素晴らしい堀切を堪能する

|

|

|

万昌院の本堂 万昌院は、浅谷城主の簗瀬氏が建立し、武田との戦いで亡くなった人を弔う

|

|

|

万昌院から見る浅谷城址の全景

|

|

|

鶏足城(再訪)

|

|

|

民家の裏山が城址 道沿の猪除けフェンスを開けて田の方へ入る ネットには城址案内ありと載ってたが、入り口に案内は無い

|

|

|

ここは網フェンスの上には高圧線も張られていて、網フェンスを開けてしゃがんで通る

|

|

|

登城道へ入るまでに4カ所もフェンスがあり この辺りは猪が一杯いるようだ

|

|

|

暫く尾根道を進むと、鶏足城址まで100mの看板がある

|

|

|

広い削平地の奥の高台が本曲輪

|

|

|

本曲輪を取り巻く腰曲輪 本曲輪の壁は高い切岸で中々カッコ良い

|

|

|

腰曲輪から本曲輪への虎口

|

|

|

虎口は急斜面で丸太の階段あるが、かなり朽ちていて落葉も積もっていて滑り易くかなり危険 帰り慎重に下りたが滑ってずり落ちた

|

|

|

本曲輪に標柱が立っている

|

|

|

鶏足城の築城時期や城主は不明とある 浅谷城と共に足助城の南を護る支城のようだ

|

|

|

山の谷間に足助の町並みが見える

|

|

|

本曲輪の西側下に取り巻く腰曲輪

|

|

|

西側腰曲輪との間の堀切

|

|

|

西側腰曲輪の所に、巨石の下に小さな仏様がいる

|

|

|

小さな仏様は明治時代の年号が刻んである 近くに観音堂跡の看板があるので、観音様のようだ

|

|

|

本曲輪西側の堀切はそんなに深くない

|

|

|

則定集会場の所にある看板 集会場に車を止めて、椎城と則定城の山城へ

|

|

|

民家の裏山が椎城址の山 ちょっと高くてかなりの山歩きになりそう

|

|

|

椎城主の正三(しょうさん)は家康に仕えて旗本になるが、後に出家して坊さんになっている 正三みちロマンコースの遊歩道が整備されている

|

|

|

鈴木正三記念館があり無料で入館出来るが、館内は全然大したものはなかった

|

|

|

椎城(再訪)

|

|

|

鈴木正三記念公園に立つ鈴木正三・重成公像 重成は正三の弟と説明に書かれていた

|

|

|

この辺りは土豪の鈴木氏が制していて、矢並の鈴木氏が宗家で、各地に鈴木氏が分かれていったようだ

|

|

|

史跡公園から、城址への登城道が出ている

|

|

|

登城道は、正三みちロマンコースの遊歩道で整備されているが、急傾斜の丸太段の道でとてもキツイ

|

|

|

城址へと心月院の分岐点 ここまで20分かかる

|

|

|

登城道は東から入っていて、最初に現れた見事な堀切

|

|

|

城郭の東端の堀切になるが、見事なV字型に感動する

|

|

|

堀切を進むと直ぐに、當椎城主鈴木重氏の墓碑 重氏とあるので、則定鈴木氏の初代の人ではと想像するが?

|

|

|

墓碑のある削平地は二の丸で30分かかる ここは二の丸と本丸の間の堀切

|

|

|

堀切下から本丸の切岸を見上げる 高低差が中々凄い

|

|

|

本丸下の腰曲輪

|

|

|

腰曲輪から本丸への虎口

|

|

|

本丸から腰曲輪を見下ろす 圧巻の高低差が素晴らしい

|

|

|

本丸はとても広い削平地

|

|

|

麓にある則定小が陣屋跡になるが、日常的にこの山城に居住していた、と書かれている

|

|

|

本丸と二の丸の間の堀切 本丸側から見下ろす

|

|

|

本丸北側の三の丸

|

|

|

三の丸から北の丸を見る

|

|

|

腰曲輪から本丸切岸を見上げる

|

|

|

則定城(再訪)

|

|

|

本郷薬師堂

|

|

|

本郷薬師堂の横の道が登城道

|

|

|

段々畑の奥の森が則定城址

|

|

|

狭い登城道が竹藪の中へ入る

|

|

|

竹藪の中は段々の曲輪跡の様に見えるが、どうなんでしょう

|

|

|

主郭手前の土橋に、小さな則定城址の碑あり

|

|

|

しかしこの土橋、往時のものかどうか疑わしい?

|

|

|

主郭の広い削平地

|

|

|

則定城の築城年代は不明 則定鈴木氏の城で城主は鈴木三郎九郎・鈴木友之助が伝えられる

|

|

|

今日は、酒呑鈴木氏の城も予定していたが、4つの山城を歩きバテバテ 酒呑城はまたにして引き上げる

|

|