|

川尻城(再訪)

|

|

|

登城道入口に川尻城址の標識あり 登城道はアスファルト道で、軽4なら車でも上がれそうだが、歩いてもそんなに大したことない

|

|

|

登城道中半に立派な冠木門が建っている

|

|

|

冠木門はどう言うところに建てられるのか知らないが、冠木門を入ると主郭の下の帯曲輪のようで、馬防柵も張られている

|

|

|

帯曲輪を東へ回り込むと、こちらからも主郭へ入る虎口がある

|

|

|

広い主郭部 主郭は東と西の2つに分かれているようで、こちらは東側の主郭

|

|

|

石碑ではないが、川尻城址の標柱が立っている

|

|

|

奥平貞俊が上野国甘楽郡奥平より移住し、1424年頃に築いた城 その後手狭になり亀山城を築いて移っている

|

|

|

大きな土塁の上に立派な忠魂碑

|

|

|

こちらは西側の主郭 登城道を車で上がると、ここに出て車を止めれる

|

|

|

主郭の南端に低い土塁が残っている

|

|

|

主郭から冠木門のある帯曲輪を見る

|

|

|

川尻城の西に見える小山が、古宮城址と思って撮るが、ひっとして違うかも

|

|

|

古宮城(再訪)

|

|

|

古宮城址の南側 白鳥神社入口に城址案内の看板あり

|

|

|

武田信玄が三河進出の拠点とするため、元亀二年(1571年)に馬場美濃守信春の縄張りにて築かれた 天正元年(1577年)奥平・徳川の連合軍に攻められ落城している

|

|

|

城郭や遺構が素晴らしい城址なのに、現地に縄張りの案内ない ネットに載っていた縄張図をスマホに入れて来たので、今日は大丈夫

|

|

|

城址南の白鳥神社から城郭に入る 古宮城は、右の東側と左の西側の二つの城郭になっている まず西の城郭から巡る

|

|

|

作手はひの木の名産地? 真っすぐに伸びるひの木の森が感じいい

|

|

|

大ひの木の案内ある所が東南曲輪で、その上の東本丸との間の大きな空堀

|

|

|

西の郭と東の郭を分ける東大竪堀

|

|

|

南に落ちる竪堀はとても降りれそうにない

|

|

|

北に延びる竪堀は、堀下に降りることが出来る

|

|

|

竪堀下から東と西の郭を分ける堀切を見る V字の見事な堀切が素晴らしい

|

|

|

大竪堀は山の北側まで続き、西と東を完全に分断している

|

|

|

堀は深く、城郭が凄い高さに見える これは堀下から見る東本丸の壁

|

|

|

西二丸から西本丸へ入る道

|

|

|

西二丸から西三丸へ入る堀切

|

|

|

西三丸の狭い削平地

|

|

|

西三丸の東下は、先ほど見た東西を分けている大竪堀

|

|

|

西三丸の北西側 幾つもの空堀が見え、一番奥が外堀と思う

|

|

|

西三丸の南西側 一番奥の高台が西本丸

|

|

|

西二丸の削平地 周囲を土塁が囲ってて見栄えがとても良い

|

|

|

西二丸と西本丸の境にある大土塁

|

|

|

西本丸を囲む土塁

|

|

|

西本丸の土塁上から北西側を見る 何重にも空堀と土塁が確認できる

|

|

|

土塁上から西本丸を見る 奥の大土塁は西二丸との境にある土塁

|

|

|

西本丸と西二丸の南側の堀切 左が西本丸で右が西二丸

|

|

|

西本丸の南下の第一空堀より見上げる西本丸の壁

|

|

|

西南曲輪の堀切

|

|

|

西南曲輪と西本丸の間の空堀

|

|

|

西本丸の西の壁の高さが何とも凄い 甲斐の国で山城造りに長けていた馬場美濃守信春の造った城、さすがですね

、

|

|

|

南西曲輪から第四空堀へ入る ここまでが西の郭と思われる

|

|

|

第四空堀から東本丸を見上げる 段々の曲輪の上に東本丸がある

|

|

|

北大竪堀は2つあり、1つ目の竪堀

|

|

|

こちらは2つ目の北大竪堀

|

|

|

縄張り図に北大竪堀の北に溜池が描かれているので、溜池には見えないがこれが溜池跡と思われる

|

|

|

北大竪堀から東本丸を見上げる ここは東本丸の北西の下

|

|

|

東本丸の北の虎口から東本丸へ入る

|

|

|

東本丸の広い削平地 ここも周りは土塁が囲んでいる

|

|

|

こちらは東本丸の南の虎口

|

|

|

東本丸の南の虎口には御神木の大杉があり

|

|

|

南の虎口の西の土塁 高いが上がれて土塁上を歩ける

|

|

|

東本丸の西の土塁上から、東西を分ける大竪堀を見下ろす 竪堀の向こうは西三丸

|

|

|

東本丸の土塁上から、先ほど下から見上げた北大竪堀を、上から見下ろす

|

|

|

東本丸の西にある東二丸

|

|

|

東二丸の東下を取りまく東腰曲輪

|

|

|

南の虎口を出て、東腰曲輪沿いの空堀を進む

|

|

|

東の郭の東にある第二竪堀

|

|

|

こちらは第一竪堀

|

|

|

縄張り図に馬場跡とある空堀 スマホに入れた縄張図のお陰で、多くある城郭や遺構を理解しながら巡れて、とても楽しかった

|

|

|

鴨ケ谷古屋敷(再訪)

|

|

|

甘泉寺の駐車場にある、歴史の小道の看板

|

|

|

甘泉寺が鴨ケ谷古屋敷跡になるが、詳細不明で誰の屋敷かも分からない

|

|

|

甘泉寺に、織田信長が葬った鳥居強右衛門の墓がある

|

|

|

甘泉寺の山門の石垣が古そうで中々感じ良い 鳥居強右衛門の墓はこの下にあると思ったが違った

|

|

|

国指定天然記念物のコウヤマキと言う木がある

|

|

|

世界的にも類をみない名木と看板に書かれているが、そんな感動するような木ではない

|

|

|

甘泉寺の本堂のすぐ横に鳥居強右衛門の墓がある

|

|

|

もう少しきれいな看板にして欲しいものだ

|

|

|

文殊山城(再訪)

|

|

|

ナビは城址の南の善福寺を案内するが、ここからは車で行けない 東の作手診療所の方からだと、山頂まで車で走れる

|

|

|

駐車場の直ぐ上が主郭

|

|

|

主郭に、城址看板、城址標柱、物見櫓、柵、等がある

|

|

|

1570〜1572年武田氏との和睦の証として、三河亀山城の奥平氏が築いた砦城 奥平氏は和睦を渋ったが、武田氏の強談で一夜で築いたことから「一夜城」と呼ばれた

|

|

|

城跡は、主郭と主郭下を取りまく帯曲輪の単純なもの

|

|

|

江戸時代に地元有志により奉納された文殊菩薩

|

|

|

主郭周りに土塁が少し残っている

|

|

|

主郭下を取りまく帯曲輪

|

|

|

折角だから物見櫓に上がるが、非常に狭いはしごでちょっと怖い

|

|

|

主郭の東の堀切 この先を進むと塞之神城址へ

|

|

|

文殊山城から塞之神城へは、歴史の小径として整備されていて歩きやすい

|

|

|

塞之神城(再訪)

|

|

|

分岐点から塞之神城へは笹の小道 作手に熊がいるかどうか知らないが、こう言う笹の道は熊が出そうな感じがする

|

|

|

城郭手前の堀切

|

|

|

かなり深い堀切だが、道跡はあり何とか上がれる

|

|

|

堀切の上から下の登城道を見る

|

|

|

堀切の上は広い削平地で、主郭手前の曲輪と思われる

|

|

|

曲輪は何段かになって連なっている

|

|

|

主郭への虎口 文殊山城から30分かかる

|

|

|

塞之神城も文殊山城と同様、武田氏との和睦の証として、三河亀山城の奥平氏がに築いた砦城

|

|

|

奥平氏も変り身が早い 信玄が死ぬと直に勝頼を見限り、家康側に与している 戦国時代を生き抜くのには、変わり身の早さも必要だったかも

|

|

|

主郭の虎口の堀切が中々カッコ良い

|

|

|

主郭を取り囲む高い土塁も中々のもの

|

|

|

主郭の東下の曲輪

|

|

|

主郭の東の土塁上から主郭を見る

|

|

|

主郭の虎口の堀切がカッコ良いので最後にもう一枚撮る

|

|

|

道の駅・つくで村で昼食の後、亀山城と石橋城も訪れる予定だったが、塞之神城への歩きで疲れ果てる 近くにある作手歴史民俗資料館を見学して帰ることにする

|

|

|

道の駅から見える亀山城跡

|

|

|

道の駅の対面にある慈昌院が石橋城址

|

|

|

作手歴史民俗資料館 火曜定休日で入館は無料

|

|

|

亀山城址の模型

|

|

|

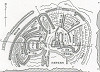

古宮城址の模型

|

|

|

奥平家の船印とある

|

|

|

作手奥平氏は上野国・群馬県から来ている

|

|

|

三河三長者の一人の米福さん 何処かの城址看板に彼のことが書かれていたが、どこの城址だったか忘れた

|

|

|

|