|

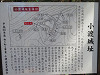

�呠��i�ĖK�j

|

|

|

�呠���ǂ����̗��R���呠��Ձ@���ݑ�K�͂Ȗh���_���̍H��������Ă���

|

|

|

�l�b�g�ɓo�铹�͐�������Ă��āA�����ɏ隬�l�`�o������ƍڂ��Ă������A�H���œo������͖����Ȃ����悤��

|

|

|

�R���o����Ɣ������ɏo�āA���̓��̓������A���ǂ����̕ӂ�ɂ������Ǝv����

|

|

|

�����R������s�Ǝv���邪�A��ՂƂ��������͑S������

|

|

|

�������隬�ē��̊Ŕ��]�����Ă����@�����������Ƃ��Ȃ�Ȃ����̂�

|

|

|

�呠��̒z��N�͕s�ځ@���n�̏��̎�E���c�l�Y���q�傪����@���c���͉ƍN�Ɏd���P�U�P�T�N���Ă̐w�ɏo�w���Ă���

|

|

|

�R���̉��ɂ�����Ƃ����x������

|

|

|

���E���c���̋��ق��A���ǂ����̕ӂ�ɂ������悤��

|

|

|

��؏�i�ĖK�j

|

|

|

���˃J���g���[�N���u�̖�̎�O�ɁA���ɓ��铹������A�����Ē����̏��ɓo�����������

|

|

|

�o�铹�̓n�b�L�����Ă��ĕ����Ղ����A�ē��͈�ؖ���

|

|

|

�P�O���������ƁA�S��������S���t�ꂪ������

|

|

|

�O��̏隬���莞�A�f�W�J�������Ă��܂��A���Y�[���̃f�W�J����V������@�S�O�{x�f�W�^���Y�[���ŁA�P�U�O�{�܂ł��邪�A���{���͎�Ԃꂵ�ď�肭�B��Ȃ�

|

|

|

�o�铹�͐����瓌�ց@��s�̎�O�E�����ɂ����̊s

|

|

|

��̊s�ɏオ���O����A��s����k���瓌�։�荞�ޓ�������

|

|

|

��̊s�̓��Ɏ�s

|

|

|

��s�͎G�ؗс@�隬�ē���������

|

|

|

��s�̓����̑�x��

|

|

|

��s�̓����̑�x�֍~��邱�Ƃ��o���邪�A�}�Ζʂł�����Ɗ댯

|

|

|

�x�̒ꂩ��A��s�Ǝ�s���̊s�̑�x������@���X���͂���

|

|

|

��s�̖k���̖x�����X�����Ő���

|

|

|

��s�̖k���̕ǁ@�؊݂̍������f���炵��

|

|

|

��s�̓����̖x���A��ԃJ�b�R�ǂ�

|

|

|

��s�̓��̊s�ɏオ��@���̐�ɂ�������Ɛ��x������

|

|

|

���̊s�̖x����A�J�֗�����G�x

|

|

|

���̊s����A��x�؉z���Ɏ�s������

|

|

|

��s�̓쑤�̖x�@��؏�͂���ȂɊ��҂��Ă��Ȃ��������A���������ɖx������労��

|

|

|

��s�̓�̕ǂ̐؊݁@��s�̐؊݂������đ労��

|

|

|

�ǂ��Ȃ��Ă���̂��ǂ�������Ȃ����A�쑤�ɒG�x����������

|

|

|

�쑤�̒G�x�̈�H�@��؏�͈ē�����ؖ����̂��c�O�����A��\�̓n�b�L���c���Ă��ĂƂĂ��ǂ�

|

|

|

��،Ï�i�ĖK�j

|

|

|

���˃J���g���[�N���u�̊O�����ɂ��鏬�R����ՂŁA���̑��a�̏�����R�֓���

|

|

|

�o�铹�͖����@������������Ɍ�����̂ŁA�R���o����@�̎}��݂͂Ȃ��牽�Ƃ��オ��

|

|

|

��͍핽�n�Ŏ�s�Ǝv���邪�A�G�ؗтʼn�������

|

|

|

��s�̓��[����A��ɍs������؏�Ղ̎R��������

|

|

|

��؏�Ƒ�،Ï�A�����W������̂��ǂ���������Ȃ����A������̏隬���ڍוs���ƂȂ��Ă���

|

|

|

��s�̐����ɖx����

|

|

|

�x�̉��֍~���ƁA�L���C�Ȃu���̌����Ȗx��

|

|

|

�x����J�֗�����G�x�����X����

|

|

|

���n��i�ĖK�j

|

|

|

���鎛�̈��̂̑������̗��R�����n���

|

|

|

����₩�ȕ���̉����S�n�悢

|

|

|

�������̋����̍����ɓo�铹������

|

|

|

�o�铹�͒ʍs�~�߂ɂȂ��Ă��邪�A����������ĂȂ��̂ōH���Q�[�g�����炵�ď���ɓ���

|

|

|

�n���ׂ�h�~�̃R���N���[�g�ƁA�R���ɑł�����ł���S�p�C�v�������@�o�铹�͂�����ʂ��Ă���

|

|

|

�R���ɓ���Ɖ��̂����n�����������ł���

|

|

|

�x��̂悤�ȓ������@�����͂���ȂɂȂ����A�}�X�Œ��X�L�c�C

|

|

|

�o��r���ɁA�O�@�R�Ε��̈ē�����L��@�������ȗՂ��������H

|

|

|

��s�̎�O�̋ȗւɏ隬�ē�������

|

|

|

�隬�ē��ɓ꒣�}���`����Ă���̂��L��@�����ɂ��鐤���x�Q���A���ɋM�d�Ə�����Ă���

|

|

|

���͕s�ځ@������̗�؎����A���Z�̊⑺���ƖL�c�̍L�����Ƌ��͂��ď��n��������Ƃ���

|

|

|

�Ŕ̂���ȗւ̒����オ��s�Ǝv�������A�܂���s���̋ȗ�

|

|

|

��s���̋ȗւ����s������

|

|

|

��s�ւ̌Ռ��@��s�̐��������s�֓���

|

|

|

��s�ɗ��h�ȓ������邪�A���̓��������炸

|

|

|

�隬�Ŕ����邪�A������ƌX���Ă���

|

|

|

��s�̖k�����̖x�@��s�Ɩk���̋ȗւƂ̊Ԃ��Ă���

|

|

|

�x�؉��֍~��铹����

|

|

|

�x�ɍ~���ƁA�J�b�R�ǂ��x�ł�����Ɗ���

|

|

|

�x����J�֗�����G�x

|

|

|

�k�����瓌�֓���Ԃ̖x��

|

|

|

��s�̓����̑ыȗց@���̕ӂɐ����x�Q�����锤�����A�S�R������Ȃ�

|

|

|

��s�̓쑤�̖x��

|

|

|

��s�̓쑤�̐؊�

|

|

|

�삩�琼�̋ȗցE�ē��Ŕ����������ւ̏���

|

|

|

���ǁA�M�d�Ȑ����x�Q���n�b�L�������炸

|

|

|

�����ȏ��n�̏W��

|

|

|

������i�ĖK�j

|

|

|

������͗��h�ȏ隬�����ƂȂ��Ă��āA����͗L���E�R�O�O�~�@�ؗj������x���ŁA�c�Ƃ͂X�F�O�O�`�P�U�F�R�O

|

|

|

�@�x�@��s�̊e�|�C���g�ɂ��̈ē�������̂ŁA�ƂĂ�������Ղ�

|

|

|

�x���猩����A��̊ۂ̐؊�

|

|

|

�x����̒G�x�@��s�̓쑤��[���x�ŕ��f���Ă���

|

|

|

�A��̊ۍ��ȗւP

|

|

|

��̊ۂ̓쐼�̉��i�ɂ����̊ۍ��ȗւP

|

|

|

�B��̊ۍ��ȗւQ�@��̊ۍ��ȗւP�̂���ɉ��i�ɂ���ȗ�

|

|

|

�C���

|

|

|

�@������˂łȂ��āA�N���𗭂߂Ă���

|

|

|

���̊ۂւ̏���

|

|

|

�E���̊�

|

|

|

���̊ۂ̊ۑ��̍�̉��̊ۑ��́A�S�C���x�����̖�ڂ�����

|

|

|

�D���̊ۍ��ȗւP

|

|

|

���̊ۍ��ȗւP�́A���̊ۂ̍X�ɐ��̉��i�ɂ���ȗ�

|

|

|

���̊ۂ̓��[�ɂ��鐼������

|

|

|

�H��������

|

|

|

��������ɂ͏オ��Ȃ�

|

|

|

�������䂩�猩��A�{�ۂ̐����̐؊�

|

|

|

�F�{�ۍ��ȗւR

|

|

|

���̊ۂ����̊ۂւ̓����{�ۍ��ȗւR�ŁA�{�ۂ̓쐼�̉��ɂ���

|

|

|

��̊ۂ̓����̂͂˂����ˁ@�ē��ɊȒP�ɂ͊J�����Ȃ��Ƃ��邪�A����Ȃ����������́A�ȒP�ɔj���Ă��܂�����

|

|

|

�G��̊�

|

|

|

��̊ۂɂ���A�J�}�h�����Ɛ~

|

|

|

�~�͐H���̏����̑��A���m�̐Q���肷��ꏊ�ƈē�����

|

|

|

��̊ۂ��猩��앨����

|

|

|

�{�ۂƓ앨����̊Ԃ̖x��

|

|

|

�L�앨����@���鎞�ɖ�����p���t���b�g�ƁA���n�̈ē��Ŕԍ�������Ȃ��Ȃ�@����͍��킹�ė~����

|

|

|

�앨���䂩��{�ۂ֓���ʘH

|

|

|

�{�ۂւ̌Ռ�

|

|

|

�M�{��

|

|

|

�{�ۂɒ����ƍ��E�������Ă���

|

|

|

�����͐M���̎O�͐N�U�ƉƍN�̖h�q�̕���ŁA�����̎R�邪�z����Ă���

|

|

|

�����̒����݂ƍ��͔ѐ��R�@�ѐ��R�͗�؎��̑O�ɑ����𐧂��Ă����������̖{�邪�������R

|

|

|

���E�̒��͌��w�ł���

|

|

|

�Z�����W���������

|

|

|

�����鎁�̗�؎��̔N�\�@��؎��͏������Ɨ����E�]�����J��Ԃ��Ă��邪�A�M�����S���Ȃ��Ă���́A�����ƉƍN�̔z���ɂȂ��Ă���

|

|

|

�K�k�ȗւP

|

|

|

�k�ȗւP�́A�{�ۂ̖k�̉��̋ȗ�

|

|

|

�J�k���ȗւQ

|

|

|

�k���ȗւQ�́A�k���ȗւP�̍X�ɖk�̉��ɂ���ȗ�

|

|

|

������͐�������Č�����t�Ŋy�ɉ��邪�A�R��������J�E��ɂ��S�R�����̂ŁA�R����U�������B�������N���Ȃ�

|

|

_thumb.jpg)

|

��䎛��i�ĖK�j

|

|

_thumb.jpg)

|

�����@�֓��铹�̑O�ɓ�䎛�隬�ւ̕W������@�o�铹�̓n�b�L�����Ă��ĕ����Ղ�

|

|

_thumb.jpg)

|

�O�̊s�Ɠ�̊s�̊Ԃ̕��R�n�ɁA��䎛�隬�肪�����Ă���

|

|

_thumb.jpg)

|

�O�̊s�̍핽�n

|

|

_thumb.jpg)

|

�O�̊s�Ɠ�̊s�̊Ԃ̖x��

|

|

_thumb.jpg)

|

��̊s�ւ̏���

|

|

_thumb.jpg)

|

��̊s�̎�O�ɕ�n������A��n���オ����������̊s�ɂȂ�

|

|

_thumb.jpg)

|

��̊s�̍핽�n�͎G�ؗтōr�����

|

|

_thumb.jpg)

|

��̊s�����s�֓���x��

|

|

_thumb.jpg)

|

�x�̗����͒J�֗�����G�x

|

|

_thumb.jpg)

|

�L����s�̍핽�n�@��s�ɏ隬�̈ē����͖���

|

|

_thumb.jpg)

|

��s�ɏ����ȓ������邪�A���Ȃ̂������炸

|

|

_thumb.jpg)

|

��s�̉��i�k�H�j�ɂ���x��

|

|

_thumb.jpg)

|

���Ƃ��x�̉��֍~��邱�Ƃ��o����

|

|

_thumb.jpg)

|

������������Ȃ��Ȃ邪�A��s�̖k���̎l���ɖx������

|

|

_thumb.jpg)

|

���X�����Ȗx��

|

|

_thumb.jpg)

|

�S�R���҂��Ă��Ȃ��������A�����Ȗx����������A���\��������

|

|

_thumb.jpg)

|

�������Ĉē��𗧂Ă���A�l�C����R��ɂȂ�Ǝv����̂�

|

|

_thumb.jpg)

|

�����@�ƌ������������A��䎛�Ƃ͊W�����̂��ȁH

|

|

|

|

|