|

久々利城(再訪)

|

|

|

可児郷土歴史館の県道の対面に登城口があり、車は歴史館の駐車場に置く

|

|

|

久々利城主は、代々悪五郎を襲名している いかにも悪者の感じだが、皆に恐れられて、往時はいい名前だったかも知れない

|

|

|

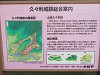

城跡登り口の看板の下は、光って見えないが、熊の出没があったと書かれていて、大いにヒビって登城することになる

|

|

|

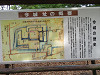

登城口に立つ城址碑 1410年の築城、歴代久々利城土岐三河守悪五郎の居城、1583年森長可により久々利氏断絶廃城、と刻まれている

|

|

|

登城道は、階段の急坂だが距離は短い

|

|

|

5分程登ると枡形虎口に着く

|

|

|

土塁で仕切られた枡形虎口で、見栄えも中々良い

|

|

|

登城道沿いに井戸跡がある 中を覗いてみるが埋まっていた

|

|

|

三の丸への登り口

|

|

|

三の丸の切岸はとても高く圧巻

|

|

|

三の丸の平地は、小さな黄色い花畑となっている

|

|

|

三の丸から下の枡形虎口を見る

|

|

|

三の丸から、上の二の丸、更にその上の本丸を見る それぞれ高い切岸で防御している

|

|

|

二の丸の削平地 そろそろ草むらになりつつあり、蛇との遭遇が心配になる

|

|

|

二の丸から本丸への登り道 中々眺めが良い

|

|

|

東の尾根の下の平地に、東出丸の案内あり

|

|

|

本丸への登り道 左が本丸で、右は東の尾根へ

|

|

|

本丸の削平地に本丸跡の看板が立つが、城址碑は無い

|

|

|

本丸から、下の二の丸、その下の三の丸を見る 感動する素晴らしい眺め

|

|

|

本丸から東の尾根へ渡る土橋

|

|

|

東の尾根に奥の院の看板があるが、お寺の形跡は全然無い

|

|

|

東の尾根から本丸を見る 素晴らしい眺め

|

|

|

久々利城は、三河から美濃へ続く主要道・桃山街道の監視拠点として、築かれたようだ

|

|

|

尾根の上が天空見張台

|

|

|

天空見張台とは名ばかりで、木々が邪魔で見通しは全然利かない

|

|

|

尾根の端に、二重堀切の看板があり、下に二重にある堀切を確認出来る ここからは堀切へ降りる事は出来ない

|

|

|

尾根下にある天空見張台の看板の所から、回り込むと二重堀切の所へ行け、ここが一つ目の堀切

|

|

|

一つ目の堀切の奥に、一段と深い2つ目の堀切

|

|

|

上が天空の見張台の尾根 尾根が深く掘り切られているのが良く分かる

|

|

|

2つ目の堀切の先は、東禅寺へ行く道が続いているが、ここで引き返し久々利城巡りを終える

|

|

|

折角なので可児郷土歴史館に入館する 入館料は210円

|

|

|

展示は、美濃焼に関するものばかりで、城址に関するものは無く、期待外れだった

|

|

|

金山城(再訪)

|

|

|

金山城は国指定史跡と思って来たが、出丸跡は県指定史跡になっている?

|

|

|

出丸に残る石垣 出丸は整備された駐車場になっている

|

|

|

金山城の登城口 凄い顔の猪が印象的

|

|

|

物見櫓とあるが休憩所

|

|

|

物見櫓からの眺望 山の左奥が光秀ゆかりの地・明智荘になる

|

|

|

出丸の石垣がしっかり見える

|

|

|

整備されている登城道

|

|

|

二の丸の切岸 高さが凄い

|

|

|

三の丸の入口 門跡の看板が立っている

|

|

|

破城の痕跡の石垣 城を故意に壊して、再び築かれないようにしている、と説明看板あり

|

|

|

この先に水の手があるようだが、断崖絶壁で下りれない

|

|

|

一瞬熊と思いビックリするが、カモシカがじっとこちらを見ていた

|

|

|

古城山払下げの記念碑 古城山とはこの山の事 意味が良く分からないが、住民に払下げられて、山へ入れるようになったようだ

|

|

|

北方物見台の案内 上へ上がる道は無いが、上の高台に北の方角を見張る物見台があったようだ

|

|

|

三の丸から二の丸への登り口

|

|

|

二の丸の削平地 切岸の上は南腰曲輪

|

|

|

二の丸から枡形虎口へ上がる

|

|

|

石垣で囲まれた四角の枡形虎口

|

|

|

大手枡形の看板 枡形虎口は防御のものだが、登城する武士がここで衣服を整える場所でもあった

|

|

|

大手枡形から下の二の丸を見る

|

|

|

横から大手枡形を見ると、正方形になっているのが良く分かる

|

|

|

枡形虎口を上がった所は南腰曲輪

|

|

|

南腰曲輪から本丸への入り口に、天守台の石垣が残っている 自然石を積んだ野面積みの石垣

|

|

|

南腰曲輪から本丸への登り口

|

|

|

本丸には立派な石の城址碑がある

|

|

|

天文6年(1537年)斎藤道三の命を受けた正義が築城し鳥峰城と名付けた 天文17年(1548年)久々利城主・久々利悪五郎によって正義は謀殺された

|

|

|

本丸より西方向の眺望

|

|

|

本丸の東側の虎口 こちらは搦手になるのか?

|

|

|

東側の本丸虎口も、石垣に囲まれた枡形虎口になっている

|

|

|

野面積みの石垣の方が、江戸期のピッタリ合わされた石垣よりも、風情があって中々良い

|

|

|

本丸虎口を下りると東腰曲輪

|

|

|

東腰曲輪には、多くの石垣が残っている

|

|

|

この石垣は、侍屋敷を仕切っていた石垣と思われるが、どうでしょうか?

|

|

|

搦手門礎石の案内があり、東側からの登城が搦手道と納得する

|

|

|

搦手道を下りると左近屋敷跡があるようだが、金山城の巡りはここまでとして引き返す

|

|

|

麓の蘭丸広場に下りる途中、大堀切の標識があり、ちょっと停車して写真を撮る こちらは山の上から落ちて来る堀切

|

|

|

更に谷へ落ちる堀切 大堀切とあるが、大きな竪堀に見える

|

|

|

麓の蘭丸広場にある案内 この案内には金山城址は国指定史跡となっている 城址にあった説明看板は、県指定史跡の時に設置されたものと思われる

|

|

|

森蘭丸の産湯の井戸 城には井戸が無く、ここから汲み上げて産湯に使ったとあるが、城跡には、清水が湧く水の手の案内があった

|

|

|

蘭丸広場から、金山城跡の山を見る 物見櫓が良く見えるが、ここから大手道を歩くのはかなり大変そう

|

|

|

明智長山城(再訪)

|

|

|

光蓮寺の近く(大手道入口)に、大きな駐車場がある

|

|

|

1345年に美濃源氏・土岐頼兼が名字を「明智」と改めて、初代明智家棟梁となり明智城を築城 以来ここに山城を構えていたが、1565年に美濃国の支配者・斎藤道三とその子義龍の争いに巻き込まれ、 義龍に攻められて落城した

|

|

|

中々感じが良い冠木門の大手門

|

|

|

大手門からちょっとキツイ坂道(桔梗坂)を上がるが、距離はそんなに長くない 10分程で上がれる

|

|

|

中の丸と切岸の案内 高い切岸の上が中の丸

|

|

|

桔梗坂の上・二の丸の入口から中の丸へ入る ちゃんと石碑がある

|

|

|

中の丸の東側が、東出丸曲輪・一の曲輪になるが、東出丸曲輪へ入る道が分からなかった

|

|

|

桔梗坂の上から二の丸へ入る 入口に二の丸跡の石碑がある

|

|

|

七ツ塚の碑 1556年の明智城の戦いで、戦死した明智方の武将7人を祀っている

|

|

|

祀られた7人の武将だが全然知らない人ばかり

|

|

|

7つの盛り土された塚が並んでいる

|

|

|

馬場跡の碑があり、この直線を馬に乗って駆けている武将を想像する

|

|

|

逆茂木の碑 細い木を合わせて柵の様になっているが、押したら直ぐ倒せそうで、これは何なんだろう?

|

|

|

場防柵は当然騎馬を防ぐもの 柵の下は崖で、下から騎馬が駆け上がれる訳でもないのに、何でここに馬防柵があるのか悩む

|

|

|

本丸の中央に建つ光秀の銅像 造られたのは令和2年とあり、大河ドラマの村興しで造られた、と想像する

|

|

|

恵那の明智城も、確か光秀の生誕地としているが、光秀の出生はどちらなんだろう?

|

|

|

本丸に幾つもの城址碑が造られているのも不思議

|

|

|

築城した初代の明智頼兼から、11代明智光秀と刻まれていて、光秀は直系の様になっていて、受け入れられない

|

|

|

この城址碑が、古そうで威厳があり、一番立派

|

|

|

光秀は信長を討って、逆進の代名詞にされているが、優れた政治手腕と軍事能力で、人物像の再評価が進んでいる、と書かれている

|

|

|

立派な展望台が設けられている

|

|

|

展望台から北方面の眺望が利き、明智荘や金山城跡の山が見える

|

|

|

中央の山が、金山城址の山 どの範囲が明智荘なのかはハッキリ分からない

|

|

|

本丸と西出丸の間の竪堀と思われるが、草木で覆われていて良く見えない

|

|

|

西出丸跡の石碑 丘の上に見張台でもあったのでは、と勝手に想像する

|

|

|

西出丸の先に搦手曲輪跡の石碑があり、西から本丸へ入るのが搦手道のようだ 因みに登城した大手門は北側になる

|

|

|

光秀産湯の井戸跡に立寄る 案内はあるが、井戸の形跡は全く無い

|

|

|

天龍寺に明智一族の墓があるので立ち寄る

|

|

|

本堂の奥の駐車場の隅に、明智氏歴代の墓所の碑が立ち、多くの石仏が並んでいる

|

|

|

大森城(再訪)

|

|

|

大森神社の背後の山が城跡 鳥居の横に大森城址の石碑がある

|

|

|

石垣の上に建つ大森神社の本殿 大きくないが中々美しくカッコ良い

|

|

|

大森城は、久々利城主の家老・奥山元信の子奥村又八郎が築城 奥村又八郎は、金山城の森長可に仕えていたが、謀殺の計画が発覚し、天正10年森長可に攻められ落城

|

|

|

城跡は大森神社の直ぐ背後になるが、登城は神社の左側から山へ入る

|

|

|

登城道は草むらになりつつあり、蛇を踏みそうでヒビって通る 城址へは、小さな標識があるので、迷う心配は無い

|

|

|

10分も歩かないうちに、南の郭の高い切岸が見える所に出る

|

|

|

南の郭と中の郭の間の堀切

|

|

|

南の郭の平地は草むらになっているが、奥に土塁が見えるので、勇気を出して入り込む

|

|

|

南の郭の南端の土塁に上がる 下は結構深い堀が切られている

|

|

|

南の郭から堀切越しに中の郭を見る

|

|

|

中の郭の平地も結構な草むらになっている 大森城は市の指定史跡だが、手入れされる事は無さそうだ

|

|

|

中の郭の東側は、深い横堀が続いている

|

|

|

中の郭とその北にある郭との間の堀切 大森城は南北に3つの郭があり、一番北の郭が主郭と思うが、違うかも?

|

|

|

北の郭・主郭の削平地 市指定史跡で、城郭や遺構はハッキリしているのに、案内や標識が全くないのが残念

|

|

|

主郭の北側から、東側に続いている横堀へ降りる事が出来る ここが主郭の虎口かも知れない

|

|

|

主郭の東下の横堀が、堀切の様になっている

|

|

|

堀切と上の主郭の高低差が何とも凄い

|

|

|

主郭の北下は、どうなっているのか良くかからないが、幾つも堀が切られている

|

|

|

東側に続いている横堀が、主郭の下では横堀の下にも堀があり、どうも二重堀りになっているようだ

|

|

|

主郭の土塁から東下の横堀を見る

|

|

|

主郭の北側の枡形虎口

|

|

|

高い土塁を割いて、虎口が造られているようだ

|

|

|

主郭の北から東にかけ、遺構が一杯目に飛び込んでくるが、案内無いのでどうなっているか把握出来ず、返す返すも残念だ

|

|

|

今城(再訪)

|

|

|

城址の入口に城址碑がある 天文年間(1530年代)小池刑部家継が築城、天正年間に森氏に攻められ開城、と書かれている

|

|

|

大森城址は、整備された公園になっている

|

|

|

大きな井戸跡 明治24年の濃尾大地震で崩れたとある

|

|

|

今城は指定史跡ではないが、大きな看板が立ち、分かり易くて有難い

|

|

|

三の丸の上に見えるのが本丸で、高い切岸となっている

|

|

|

大手口から三の丸へ入って来たが、別な所から上がって来る所に、枡形虎口の案内あるが、ロープが張ってあり立入禁止

|

|

|

五輪塔 小池氏の墓と案内ある 二の丸の下の平地で、腰曲輪と思われる

|

|

|

3つの小さな塔がある 小池氏については詳細不明、とネットに載っていた

|

|

|

二の丸への登り口

|

|

|

二の丸の削平地

|

|

|

二の丸と本丸の間の堀切と土橋の案内あるが

|

|

|

現在は土橋にはなっていない

|

|

|

信長により金山城主となった森長可は、本能寺の変後、反旗を翻した東農の城をことごとく鎮圧している

|

|

|

本丸から二の丸の眺め 土橋は無いとしたが、両側の竪堀の間は、土橋があったように見える

|

|

|

本丸に立つ木の城址標柱

|

|

|

奥の女性、若くてキレイな人だが、城巡りが好きなようで、久々利城や金山城も知っていた 家康と信玄の舞台の三河山間部の城址も、とても良いよと宣伝しておいた

|

|

|

本丸の土塁も中々高い

|

|

|

本丸の奥・南側?にある喰い違い虎口

|

|

|

喰い違いとは、通路を屈折させて互い違いに土塁を設け見通しを悪くする、と説明されているが、見通しは全然良い

|

|

|

愛知は緊急事態、岐阜はまん延防止、が発令されていて、県をまたぐ移動は自粛だが、人に会うのも疎らな山城歩きは許して貰えると思う 今日は見応えある城址ばかりで、とても楽しかった

|

|

|