|

岩崎城(再訪)

|

|

|

岩崎城は長久手の戦いの舞台の城 今日は長久手の戦いの史跡巡りをする

|

|

|

西の丸は無理したら上がれそうだが、藪になっており上がるのはパス

|

|

|

二の丸跡は庭園になっているが、城跡公園として整備された際に名古屋城の二の丸庭園を模してつくられたもの

|

|

|

一面緑の苔が感じ良い

|

|

|

水琴窟 柄杓で白い石の所に水を流すと、琴の音が聞こえる 隣の勘助の井の碑は何なんだろう?

|

|

|

本丸と西の丸の間の堀 深い堀と西の丸の切岸の高さが何とも良い

|

|

|

二の丸と西の丸の間の堀切

|

|

|

堀底は立入禁止になっているが、ちょっと入らせて貰い、二の丸と本丸の間の土橋を、堀底から写真を撮る

|

|

|

本丸の南にある櫓台へ上る

|

|

|

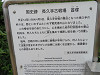

櫓台に建つ忠義碑 1910年に旧尾張藩士が建てた碑で、題字は最後の将軍徳川慶喜によるもの、と案内あり

|

|

|

岩崎城は、織田信秀により築城され、その後、松平氏に奪われたのち、1538年丹羽氏清が本郷城から移った

|

|

|

本丸と二の丸を連絡する唯一の土橋、と案内あり

|

|

|

二の丸と本丸の間の空堀を土橋から見る

|

|

|

岩崎城歴史記念館 入館は無料で月曜日は定休日

|

|

|

丹羽氏重の騎馬像 氏重は城主・氏次の弟 留守を任され池田恒興軍と戦うが、16歳の若さで討死する 騎馬像はオッサン顔で、16歳には見えない

|

|

|

織田氏の宿老で、信長・秀吉に仕えた丹羽秀長は、岩崎城主の丹羽氏とは関係無いようだ

|

|

|

岩崎城の戦いの様子が良く分かる 池田恒興は、秀吉の命に従わず、岩崎城攻めに時間を費やしたのが、長久手の戦いの敗北に繋がっている

|

|

|

本丸に立派な模擬天守が建っているが、岩崎城に天守は無かったと思う 天守の入場も無料

|

|

|

入場するといきなりこんなものが いったいこれは何なんだろう?

|

|

|

岩崎城の地形模型 二の丸は馬出になっていて、前後が深い堀で囲まれている

|

|

|

岩崎城の戦いも白山林の戦いも、4月9日の早朝に始まっている 白山林と岩崎城は10km程も離れており、秀吉側の各部隊は、何故こんなに分散していたのだろう

|

|

|

天守閣から日進市の展望 網があるのが邪魔くさい

|

|

|

岩崎城にも刀劇隊がいる 役者は武将らしくない顔立ちの人ばかり

|

|

|

天守の石垣は中々立派

|

|

|

天守を下りた所が表玄関の様で、立派な城址碑がある

|

|

|

丹羽勘助古城之趾の石碑 丹羽勘助は何者か?

|

|

|

岩崎城の発掘調査で古墳が発見されている 6世紀前期の円墳、と説明あり

|

|

|

大きな井戸跡も発見されている

|

|

|

隅櫓跡の礎石

|

|

|

二の丸の土塁 車道の所は往時は堀で、二の丸が丸い馬出であるのを感じる事ができる

|

|

|

白山林

|

|

|

本地ヶ原神社の辺りが、白山林の合戦があった所 合戦の面影は何も残っていない

|

|

|

神社の入口に合戦の案内あり 秀次隊は朝食中に、奇襲され総崩れ 秀次は家来の馬で逃げ帰る

|

|

|

木下勘解由塚

|

|

|

塚は、白山林から南に2〜3kmの所にある

|

|

|

白山林の合戦で敗北し、徒歩で逃げて来た秀次に、木下勘解由は自分の馬を秀次に与えて逃がし、ここで戦死している

|

|

|

桧ヶ根・堀久太郎陣地跡

|

|

|

桧ヶ根公園に、本陣跡の石碑と説明看板がある

|

|

|

白山林の合戦で勝利した榊原康政らの進軍を、堀秀政はここに陣を置き、撃ち破っている

|

|

|

桧ヶ根公園の全景 堀秀政は、家康が長久手との間の御旗山に入ったのを知り、長久手の決戦には参戦せずに、引き返している

|

|

|

常照寺

|

|

|

常照寺に、長久手の戦いで戦死した、秀吉方の3将の墓がある

|

|

|

本堂の裏下に墓がある 3将は、池田勝入(恒興)、森武蔵(長可)、紀伊守(池田之助)

|

|

|

御旗山

|

|

|

山頂には富士社が建ち、石碑と説明看板がある

|

|

|

色金山に陣取った家康は、大須賀康高・榊原康政らの先発隊が、桧ケ根で堀秀政に敗れ敗走したのを知り、先発隊を救援すべく御旗山に進軍する

|

|

|

家康の御旗山へ進出は、桧ヶ根の堀秀政と、仏ヶ根の池田恒興・森長可との間を分断する 堀秀政は、家康の馬印である金扇を見て、仏ヶ根の決戦には加わらず後退している

|

|

|

岩作城(再訪)

|

|

|

長久手市役所の入口に城址碑がある 城主の今井氏は岩崎城に籠城して討死したようだ?

|

|

|

色金山

|

|

|

色金山歴史公園として整備されている 犬山にある国宝・如庵を造った織田有楽の茶室がある 有楽は、秀吉と織田信雄の和睦をはかっている

|

|

|

平成16年(合戦後420年)に建てられた長久手合戦慰霊碑

|

|

|

色金山の山頂に、軍議で家康が腰かけたと伝わる、床机石がある

|

|

|

家康は、8日午後8時に9000の兵率いて小牧山を出発し、9日早朝に色金山に着いている

|

|

|

家康がどの石に腰かけたか分からないが、巨石でとても腰かけ易い石でない

|

|

|

山頂には立派な展望台もある

|

|

|

展望台からの眺望は全然良くない 往時は、仏ヶ根の池田恒興・森長可隊や、桧ヶ根の堀秀政隊を、見渡せたのだろうか?

|

|

|

安昌寺

|

|

|

安昌寺の雲山和尚は、長久手の合戦で戦死した人を埋葬し、塚を築いて供養している

|

|

|

首塚

|

|

|

長久手合戦の戦死者は3000人 安昌寺の雲山和尚は村人たちとともに屍を集め、塚を築き手厚く葬っている 首塚は国の史跡になっている

|

|

|

首塚は住宅地の一角にあり付近に駐車スペース無い 安昌寺の直ぐ近くであり、駐車は安昌寺の駐車場に止める

|

|

|

教圓寺

|

|

|

家康は、色金山から御旗山へ進軍する途中、教圓寺で戦勝祈願している

|

|

|

長久手古戦場公園

|

|

|

とても大きく立派な長久手古戦場の石碑

|

|

|

長久手市郷土資料室 入場は無料、定休日は月曜日

|

|

|

1.発端

信長の遺児・信雄は、強大になる秀吉の勢力に、身の危険を感じるようになり、家康に助けをもとめた 家康はそれに応じて、秀吉軍と信雄・家康連合軍の間で、小牧・長久手の戦いが始まる

|

|

|

2.岡崎侵攻作戦

秀吉は犬山城、家康は小牧城に陣を敷く 4月4日、池田恒興は岡崎侵攻作戦を秀吉に提案 秀吉は初め賛成しなかったが、恒興の熱心さに押されて承諾する 4月6日、恒興は2万人の軍団を編成し、岡崎へ向け出発

|

|

|

3.岩崎城落城

7日夕方、家康は秀吉方の動きを知り、先発隊4500人、本隊9300人を編成し追撃する 恒興は、岩崎城を通過しようとするが、鉄砲を撃ちかけられたので、岩崎城を攻め落とす 岩崎城主・丹羽氏次の弟・氏重と長久手城主・加藤忠影は戦死

|

|

|

4.白山林の戦い

秀吉の甥の三好秀次16歳は、4月9日早朝白山林で朝食中、徳川軍の先発隊に攻められ敗走 秀次は自分の馬を見失い徒歩で逃げるが、木下勘解由は自分の馬を差し出し、秀次を逃がしたのち、徳川軍と戦い戦死

|

|

|

5.桧ヶ根の戦い

秀次軍の敗走を知った堀秀政は、桧ヶ根に陣を構える 白山林で勝利した徳川軍が突進してくるが、堀勢は徳川軍を撃退する しかしこの時すでに家康本隊が御旗山に進出したのを知り、堀秀政は自軍をまとめて引き返す

|

|

|

6.仏ヶ根の決戦

家康は、9日午前10時には仏ヶ根周辺に陣を構える 一方、岩崎城を落とした池田恒興は、秀次大敗を知り軍を返し、両軍は激しく戦う 昼頃、森長可が頭に銃弾を受け戦死すると、徳川軍が有利となり、恒興・之助父子も討たれて戦いは終わる

|

|

|

7.和睦

長久手の戦いで勝利した家康は、直ちに小牧山に戻り、秀吉の追撃を防ぐ 11月に秀吉は信雄に和議を申し入れ、信雄がこれを受けて、8か月に及ぶ小牧・長久手の戦いは幕を閉じる

|

|

|

この展示は、長久手の戦いの様子が良く分かるが、光って写真は上手く撮れない 秀吉側の4隊は長く延びていて、これが敗因ではなかったかと思う また、秀吉が17歳の秀次を総大将にしたのが、一番の敗因と思う

|

|

|

資料室には棒の手の展示もあり

|

|

|

勝入塚

|

|

|

池田恒興が戦死した場所 秀吉に岡崎侵攻を進言した恒興の、必死に戦っている様子が想像される

|

|

|

勝入池田何々と刻まれている

|

|

|

古戦場公園は、緑の芝と五月がとても良い感じ

|

|

|

キレイな起伏は何なんだろうと思っていたが、長久手の戦いの縮景であった

|

|

|

左から、仏ヶ根・御旗山・桧ヶ根 仏ヶ根の池田・森隊と桧ヶ根の堀隊を、御旗山の家康隊が分断している

|

|

|

庄九郎塚

|

|

|

庄九郎塚は、池田恒興の長男・池田之助が戦死した場所

|

|

|

池田之助は、池田紀伊守で幼名が庄九郎

|

|

|

武蔵塚

|

|

|

武蔵塚は、美濃国金山城主・森長可が戦死した場所

|

|

|

森長可は、鬼武蔵と呼ばれ、勇猛果敢な武将だったようだ 27歳の若さで狙撃により落命している

|

|

|

血の池公園

|

|

|

長久手の戦いにおける秀吉勢の死者は約2500、信雄・家康勢は約590 かつて池があり、徳川勢の渡辺半蔵ら武将が、刀についた血を洗ったと伝わっている

|

|

|

現在は、血の池が無い普通の公園 公園近くに、鎧掛けの松があるが、探し回るが見付けれず諦める

|

|

|

長久手城跡

|

|

|

長久手城主は、織田信雄に仕えていた加藤忠景 忠影の正室は、岩崎城主・丹羽氏次の姉 忠影は、岩崎城に入り討死している

|

|

|

遺構は何も無いが、立派な城址碑がある

|

|

|

古戦場公園へ戻る途中、偶然に鎧掛けの松を見つける ネットには血の池公園の北西にあると載っているが、南東の交通公園の入口にあった

|

|

|

休息の為に鎧を掛けたと思ったが、刀や槍の血を洗うために、鎧を掛けた松だった 現在の松は、3代目と案内あり

|

|

|

|

|

|

|